01 近世城郭天守閣に惹かれる

「昔の人はスゴかった!」

大阪城、姫路城、名古屋城、彦根城、熊本城――。

これらはいずれも、日本人にとって非常になじみ深い「お城」です。

煌びやかな天守閣、堂々たる大石垣、そして美しくたたえられた水堀。

多くの人が、まずはそうした姿に魅了されるのではないでしょうか。

管理人も、最初はまさにそこに惹かれていきました。

しかし、やがてあることに気づきます。

◆ 姫路城(兵庫県)

日本で唯一、5層6階の天守が江戸時代から現存。世界遺産にも登録されている、白漆喰の「白鷺城」。

◆ 松本城(長野県)

黒い下見板張りの外観が印象的な「烏城(からすじょう)」。五重六階の天守が現存し、国宝指定。天守の保存状態が非常に良く、戦国期の面影を色濃く残す。

「どれも、造りが似ているなあ」

そうなのです。いわゆる、これら立派な天守閣を備えたお城は、織田信長や豊臣秀吉が活躍した戦国時代や、徳川家康が治めた江戸時代以降に造られたお城が多く、

その当時の最新の作りで鉄壁の防備なのですが、逆に共通点も多く、次第にどれも同じに見えてきます。そこで、疑問が出てきます。

「それ以前は、どんな風だったのだろう??」

と感じ始めると、次のステップに突入です。

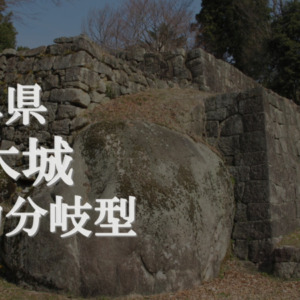

02 山の上にもお城があった 土で出来た城

戦国時代や江戸時代以前のお城は、足軽や弓矢、騎馬を主体とした戦法に備えるために築かれていました。そのため、小高い丘や標高数百メートルの山の頂や尾根に、段状の平坦地を設けた「山城」として築かれることが一般的でした。

「土橋(どばし)」とは、「堀や谷などを渡るために築かれた土製の通路(橋)」のことを指します。単なる通行路ではなく、軍事的な意味合いを強く持つ防御施設の一つ

- 堀を横断するための通路

- 山城では、敵の侵入を防ぐために深い空堀や谷を設けますが、その堀を自軍が通るために土を盛って作った橋が土橋です。

- 幅を狭く設計

- 多くは幅1〜2m程度と非常に狭く、敵が一度に多人数で渡れないようになっています。

- この狭さにより、防御側は敵の進入を限定しやすく、有利な防戦が可能になります。

- 削平地(曲輪)と曲輪をつなぐ重要な接続路

- 曲輪(くるわ)同士を連絡する場合にも土橋が用いられ、防御と移動を両立させる構造になっています。

中には、道を狭くして、敵の侵入を防ぐ仕掛けがあったり

当然、山頂なので、基本的に水堀などはなく、「土」を掘り下げ、盛り上げ、尾根を断ち切り、削り、などの工夫を凝らし、敵の侵入を阻む仕組みを作っていたのです。

特に、山頂付近で石垣を発見すると、「どうやってここに運んだのか」と、もはや畏敬の念と驚きしかありません。そのスケールに疲れなど吹っ飛びます。

03 次第に、造り手の意図が読み取れるようになる

そんな山城巡りも数をこなしてくると、表題の通りの状態となります。廃城巡り、山城巡りが楽しくてたまらなくなります。それはもう「山城沼」に片足を突っ込んでいます。

登城道では、次々と場面や景色が変わり、登ってくるあなたを迎えます。

山城は自然の地形を最大限に活かし、無駄を省いた最も日本人らしい造形物の一つ。もし、備えに不備あると、その場所は即、弱点となり、敵に攻められ落城するからです。

そうならないために、城の作り手は、いかに攻め手の「戦力」と「気力」を削ぐか、ありとあらゆる「罠」や「仕掛け」を張り巡らせています。

04 そこから先は「妄想の世界」

山城に登ることに慣れ、各防備施設の役割や意味が読み取れるようになると、次は、どうなるのか。

自ら「縄張り図」を書いて、さらに作り手の考えを読み取りたくなるプロフェッショナルの道に進む方が出てきます。

しかし、私はそちらに進みませんでした。なぜなら、「途中の構造」「未完の構造」に興味があるからです。

中世の山城からさらに、昔は、どのようになっていたのだろうかと深堀りをするようになったのです。また、それらを研究する集団も存在します。

時代で言えば、西暦700年前後の古代の領域。管理人は、中世山城を巡る中で、岡山県岡山市にある「古代山城 鬼ノ城」と出会ったことをキッカケにさらに深堀をすることになったのでした。

いつも「なぜ思考」には

思いやられる

コメント