この記事でわかること:古代山城は線で囲う国家防衛で、中世山城とは発想が違う

おすすめ:まず鬼ノ城・大野城で体験すると理解が早い

「本編での画像・動画は生成AI技術を用いて制作されたシーンを含まれています。」

古代山城(こだいさんじょう)は、

白村江の戦い(663年)で敗れた倭王権が、

“次は本土が攻められるかもしれない”という危機感の中で築いた国家防衛要塞です。

北部九州から瀬戸内にかけて25城以上が確認され、

鬼ノ城や大野城などには、今も長大な城壁や門跡が残ります。

山に眠る巨大な城郭跡を歩くと、1300年前の国防の緊張が、構造として見えてきます。

古代山城(こだいさんじょう)との出会い

2014年8月、岡山県総社市にある鬼ノ城(きのじょう)を訪れました。

もともとは「備中松山城」への登城が目的で、

ちょっと、寄ってみるか

程度の認識でした。ですが、実際に歩くと「規模」と「異様さ」に驚きました。

日本の中世山城とは構造がまったく違い、曲輪が連ならない。

直線的な城壁と門・角楼が前面に出てくる。

第一印象は、三国志の世界に近い“異形の山城”でした。

ビジターセンターでは、「古代山城」という存在について丁寧な解説がありました。

鬼ノ城を含め、北部九州や瀬戸内を中心に25ヶ所以上の古代山城が確認されている、という話です。

白村江の戦いと国家防衛の証

背景にあるのは、663年の「白村江の戦い」です。

倭王権と百済の連合軍は、唐・新羅連合軍に大敗しました。

その結果、倭王権は本土防衛の必要性に迫られます。

時系列にみてみますと、

645年 大化の改新 中大兄皇子(なかのおおえのみこ)のちの天智天皇ら活躍

660年 朝鮮半島では計17万人の「唐・新羅連合軍」侵攻により同盟国の百済滅亡

百済国王・皇太子以下1万2千人が唐の都 洛陽へ連行

日本へは多くの貴族・官人・軍人が「帰化人」として倭王権へ組み込まれる

663年 百済再興を目指した倭・百済連合軍は「白村江の戦い」にて唐・新羅連合軍に大敗した

この敗北により、唐・新羅連合軍が倭へ侵攻してくる可能性が想定されました。

国家存亡の危機!!

こうして築かれた城が「古代山城」と呼ばれるものです。

664年 福岡の大宰府防衛のために「水城(土塁)」建築

665年 「長門城」「大野城」「基肄城」「高安城」「屋嶋城」「金田城」を順次築城

古代山城の分類

これまで「古代山城」は、過去の学説から主に3つに分類されてきました。古代では「城」は「き」と発音します。

神籠石系山城:日本書紀や続日本書紀などの文献に記載されていない古代山城。

朝鮮式山城:日本書紀や続日本書紀などの文献に記載されている古代山城 12城が該当する。

中国式山城:怡土城 中国式 遣唐使として唐帰りの吉備真備が756年に築城指示

しかし、民俗学者の柳田國男氏によると、神籠石とは

(1910年)

「孤立せる奇石の名なり」

と説き、「石神や磐座などの岩石祭祀の対象である神体石を指す言葉」である、という理解があります。

近年、列石である「神籠石」の呼び方を見直す流れがあり、当ブログでも

朝鮮式山城→史書記載山城(あるいは日本書紀天智紀記載山城)

神籠石系山城→史書非記載山城

と呼ぶことを提唱します。

全国の古代山城一覧(北部九州・瀬戸内)

北部九州と瀬戸内を中心に約25城ある古代山城も、分類が進んでおります。

また構築順も石垣から判断すれば、

(日本書紀)天智紀記載山城→瀬戸内の史書非記載山城→九州の史書非記載山城(乗岡実氏)

というのが大まかな流れだという説があります。

(日本書紀)天智紀記載山城

【(日本書紀)天智紀記載山城】

水城: 664年(天智三)日本書紀

長門国城:665年(天智四)百済亡命高級官僚の達率答㶱春初 が築城 (未発見)日本書紀

大野城:665年(天智四)百済亡命高級官僚の達率憶礼福留・達率四比福夫が築城 日本書紀

基肄城:665年(天智四)百済亡命高級官僚の達率憶礼福留・達率四比福夫が築城 日本書紀

高安城:667年(天智六)日本書紀

屋嶋城:667年(天智六)日本書紀

金田城:667年(天智六)日本書紀

史書記載山城

【史書記載山城】天智紀記載山城以外で文献に名前はあるが、修理や廃止記事の城

~文武天皇期~

鞠智城:698年(文武二)修理するとの記載 続日本紀

三野城:699年(文武三)大宰府に命じて、修理するとの記載 (未発見)続日本紀

稲積城:699年(文武三)大宰府に命じて、修理するとの記載 (未発見)続日本紀

~元正天皇期~

常城:719年(養老三)廃止するとの記載 続日本紀

茨城: 719年(養老三)廃止するとの記載 続日本紀

~孝謙天皇期~

怡土城:756年(天平勝宝八)吉備真備・佐伯今毛人らが築城との記載 続日本紀

史書非記載山城

【史書非記載山城】便宜上、神籠石の名は残ったまま

【瀬戸内】

城山城(兵庫県たつの市)

大廻小廻山城(岡山県岡山市)

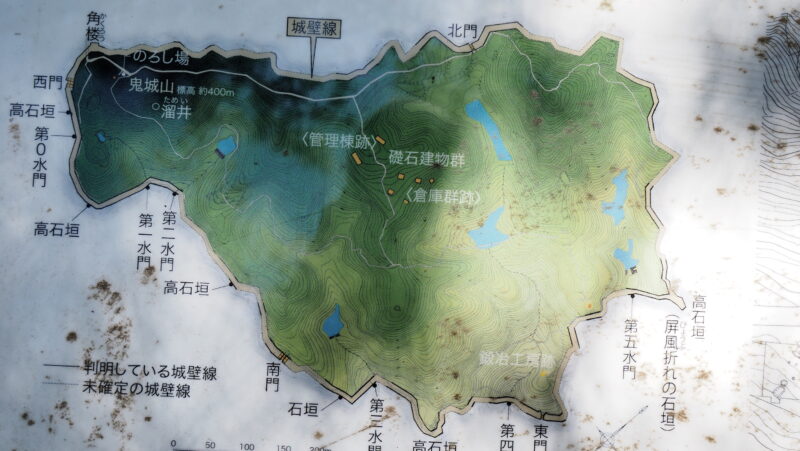

鬼ノ城(岡山県総社市)

石城山神籠石(山口県光市)

城山城(香川県坂出市)

永納山城(愛媛県西条市)

長者山城(広島県東広島市)

【九州】

阿志岐山城(福岡県筑紫野市)

御所ヶ谷神籠石(福岡県行橋市)

雷山神籠石(福岡県糸島市)

女山神籠石(福岡県みやま市)

杷木神籠石(福岡県朝倉市)

唐原山城(福岡県築上郡)

鹿毛馬神籠石(福岡県飯塚市)

おつぼ山神籠石(佐賀県武雄市)

高良山神籠石(福岡県久留米市)

帯隈山神籠石(佐賀県佐賀市)

古代山城の構造的特徴(中世山城との違い)

曲輪が存在しない

古代山城の大きな特徴は、

中世山城に見られる「曲輪(主郭・二の丸・三の丸)」が存在しないことです。

古代山城は、山を外郭線(城壁)で丸ごと囲む「巨大な防衛キャンプ」として作られており、局地戦や籠城戦を前提としないため、曲輪の分割構造はほぼ存在しません。

これは

中世=局地戦の城

古代=大軍集結の軍事基地

という思想の違いによります。

城壁・門・角楼(線で守る防衛構造)

古代山城は「点」で防御するのではなく、城壁を“線”として構築し、その上に門・角楼を配置するという明確な防衛思想を持っています。

- 山腹の等高線に沿って延々と続く城壁

- 東西南北に配置された 丘門・楼門

- 城壁の突出部に築かれる 角楼(監視・射撃用)

- 石塁+版築(土を突き固める)という複合工法

これらは朝鮮半島の山城に多く見られる特徴と一致し、百済系技術者の参加が示唆されます。

石垣の積み方の違い

古代山城の石垣は、中世山城の「野面積み・打込接ぎ・切込接ぎ」のような技巧は主題ではなく、

“自然石や大型の板状石を水平に積む”という工法が中心です。

- 大型の自然石を加工せず使用

- 板状の石材を横方向に積層

- 内側は版築(朝鮮半島の工法に近い)

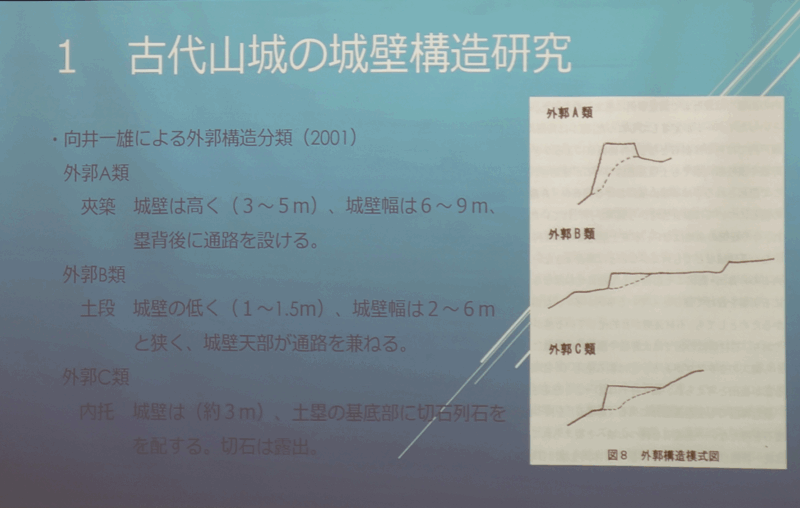

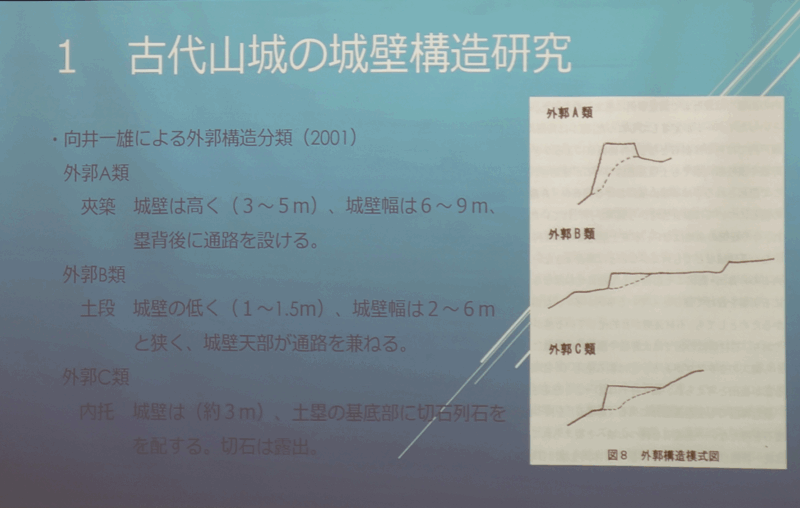

古代山城の土木技術:二つの土塁

外郭A類

夾築式土塁 城壁は高く(3〜5m)、城壁幅は6〜9m、壁背後に通路を設ける。

外郭B類

土段状土塁 城壁は低く(1〜1.5m)、城壁幅は2〜6mと狭く、城壁天部が通路を兼ねる。

外郭C類

内托式土塁 城壁は(約3m)、土塁の基底部に切石列石を配する。切石は露出。

内托式土塁(ないたくしきどるい)

内托式土塁とは、外側に石塁(石垣)を築き、その内側(山側)に土を“後ろから当てる(托=もたせる)”工法のことです。

構造は以下の通り:

【外側】石塁(石垣)

【内側】突き固めた土(版築)この方式は

・石塁が外側へ崩れ落ちるのを防ぐ

・石塁が荷重で内側へ倒れこむのを防ぐ

・大規模かつ長距離の城壁を安定化させる

という目的で採用されており、古代山城に広く見られる工法です。

日本の代表例

- 大野城

- 基肄城

- 茨城 など

古代山城は「石塁」と「土木技術」を複合したハイブリッド型の城壁構造を持つ点が、中世山城と大きく異なります。

土段状土塁(どだんじょうどるい)

土段状土塁とは、土塁の表面を水平の「段(ステップ)」状に造成した構造のことです。文字通り「段のある土塁」で、等高線に沿う長大な城壁を安定させるための補強工法です。

この特徴を明確に持つ古代山城は、主に「史書非記載(旧:神籠石系)」の瀬戸内型に多いとされます。

- 雨水による侵食を防ぐ

段を設けることで雨水が一気に流れ落ちず、崩落を防止する。 - 城壁の滑落防止

長大な土塁が重みで滑り落ちるのを分割して抑える。 - 補修がしやすい

各段ごとに土を突き固める(版築)ことで補修作業が容易。 - 防衛上の視界確保(副次的)

地形によっては段上を兵が移動できる場合があり、巡察に利用された可能性がある。

朝鮮式山城との関係

倭国が外来技術を取り込み、「日本の山地向けに最適化した工法」と考えられます。

日本の代表例

- 長者山城

- 讃岐城山城

- 石城山神籠石

- 大廻小廻山城

などに土段状土塁構造が確認できる。

二つの工法の本質

内托式土塁も土段状土塁も、どちらも7世紀日本の土木技術としては高度で、外来技術(百済系)と倭の土木技術の融合によって成立したものと考えられます。

- 中世山城=人が「戦うために加工した山」

- 古代山城=国家が「軍事土木として造った要塞線」

という違いが、工法からも読み取れます。

外郭線の圧倒的スケール(国家防衛ライン)

古代山城の外周は、2~8kmという巨大スケールをもちます。

例:

- 大野城:8km超

- 基肄城:6km

- 鬼ノ城:2.8km

- 大廻小廻山城跡:3.2㎞

これは中世山城のように「城主が籠る城」ではなく、国家規模の侵攻に備えた防衛ラインとしての性格が強いためです。

いわば「国境防衛線」に近い役割です。

朝鮮式の影響(技術・思想・構造のルーツ)

古代山城の特徴の多くは、朝鮮半島の山城(百済・新羅・高句麗)との共通点が多いことから、倭国の防衛政策が外来技術に強く依存していた側面が見えてきます。

共通点

- 城壁線が等高線沿い

- 板状石の水平積み

- 城壁の角楼(張り出し)

- 門の構造(丘門・楼門)

- 石塁+版築の複合

背景には、百済滅亡後の亡命貴族・軍人・技術者の受け入れがあるとされ、築城技術が倭へ移植されたと考えられています。

想定戦場について

※この項に関しては、諸説あります。

7世紀後半、白村江の戦い(663年)で倭・百済連合軍は唐・新羅連合軍に大敗しました。

倭王権は、「唐・新羅が日本本土へ侵攻してくる可能性」を想定し、北部九州〜瀬戸内〜畿内にかけて国家防衛ライン(古代山城)を構築した、という見方があります。

① 福岡平野(大宰府防衛ライン)

最重要防衛拠点:大宰府

ここが落ちれば九州全体が不安定になるため、以下のラインで迎撃する防衛構造が想定された、とされます。

▼ 主な古代山城

- 大野城(防衛の中枢)

- 水城(土塁の巨大防衛線)

- 基肄城(南側からの侵攻を遮断)

- 阿志岐山城(南東のからの侵攻を遮断) で「羅城」を形成

▼ 戦略的意味

- 玄界灘からの上陸ルート

- 「大宰府を守る最も重要な第一次戦場」

- 朝鮮式技術を導入した本格防衛都市帯

② 瀬戸内 燧灘ルート

瀬戸内海の潮流境(海流のぶつかるポイント)となる「燧灘」付近は、古代の航路上の要衝とされます。

現代の地理で言えば、広島県福山市・鞆の浦(とものうら)周辺が中核とする説があります。

▼ 戦略的意味

- 東航して飛鳥を目指す場合、潮流条件で航行が集中する

- 岡山〜香川〜広島の古代山城が“連鎖配置”されている

- 海上航路×陸上交通(古代山陽道)の交点

▼ 主な古代山城

- 鬼ノ城(岡山)

- 屋嶋城(香川)

- 讃岐城山(香川)

- 永納山城(愛媛)

このラインは近年の研究で「瀬戸内海・中央防衛線説」として注目されている、という整理もあります。

③ 古代山陽道・古代南海道(内陸侵攻の防衛)

唐・新羅が上陸する可能性は玄界灘だけでなく、瀬戸内海側も警戒対象となった、という見方があります。

▼ 山陽道ルート

- 鬼ノ城(岡山)

- たつの城山(兵庫)

- 大廻小廻山城(岡山)

- 常城 茨城(広島)

- 長者山城(広島)

▼ 南海道ルート

- 屋嶋城(香川)

- 永納山城(愛媛)

▼ 戦略的意味

- 畿内へ直結する「大動脈」

- 侵攻軍が内陸へ進んだ場合の防衛線

④ 高安城周辺(王都防衛の最後の砦)

667年に築かれた高安城(たかやすのき)は、倭王権「畿内防衛線」の象徴とされます。

▼ 戦略的意味

- 瀬戸内から内陸に進んだ場合の最終防衛

- 大和への直接侵入路を抑える

- 日本書紀に明記される“天智紀記載山城”のひとつ

▼ 主な古代山城

- 高安城(奈良・大阪県境)

古代山城の役割の変化と終焉

唐・新羅連合軍はついに現れなかった

白村江の戦い(663年)で敗北した倭国は、「次は本土が攻められる」と想定し、北部九州〜瀬戸内〜畿内にかけて多数の古代山城を築いた、とされます。

しかし、

唐・新羅の連合軍はついに日本へ侵攻しなかった。

唐側は内政(後の安史の乱など)で疲弊し、新羅も半島統一と国内統治に追われ、日本侵攻は現実性を失っていった、と考えられています。

脅威は去っても国家整備は進んだ

外敵こそ現れなかったものの、古代山城の建設は、国家の中央集権化を推進した側面があります。

670年「庚午年籍」

日本初の全国戸籍で、税制度・兵役制度・班田収授法の基礎となる政策です。

記録制度・人員把握の確立

防衛計画に伴う労働力・物資動員が必要となり、ヤマト政権は「人を把握する国家」へと進んだ、と整理できます。

朝廷内部の政変と国家の再編

- 669年 藤原鎌足が死去

- 671年 天智天皇崩御

- 672年 壬申の乱(天武天皇の即位)

- 天武政権下で地方行政・兵制の再編が進む

- 694年 藤原京への遷都

- 701年 大宝律令制定

- 710年 平城京遷都

この一連の流れは「律令国家」への確立期にあたり、古代山城の防衛体制がその下支えになった、という見方があります。

719年:古代山城の「公式な終わり」

奈良時代初期、『続日本紀』には

719年(養老3年)

「茨城(うばらのき)」と「常城(つねのき)」を廃止する

と明記されています。

この後は、近畿の高安城、熊本の鞠智城では8世紀後半まで使用された痕跡(土器出土)があるものの、政府が運用停止を「正式」に宣言したことを意味します。

築城技術は引き継がれずに消滅

古代山城で採用された当時の工法は、残念ながら中世山城には大きくは引き継がれませんでした。

- 石塁

- 版築

- 城門

- 角楼

- 内托式土塁

など

理由としては、

- 百済系技術者の断絶

- 軍事的脅威の減少

- 日本の戦争形態が「局地戦」へ変化

- 寺院・都城など別の土木が主役になった

などが挙げられます。

平城京以後、古代山城は自然へ還っていく

710年の平城京遷都により、朝廷の関心は行政・儀礼・文化へと移り、古代山城は役割を終えていきます。

7世紀に「国家総動員」で築かれた巨大施設は、数十年で役目を終え、千年以上の時を経て、山の中に静かに残る遺構となりました。

古代山城の価値 ー 歴史 × 自然 × 運動が出会う場所

古代山城には「3つの魅力」があります。

歴史・自然・運動が一つのルートでまとまる点です。

① 初心者にも歩きやすい

古代山城は、尾根を削って外周ルートを造っているため、比較的平坦で歩きやすい道が多いのが特徴です。

- 鬼ノ城の外周道

- 御所ケ谷神籠石の外周道

- 大野城の尾根ルート

- 永納山城外周

- 怡土城外周

- 茨城外周 など

危険箇所が少なく、登山初心者や中高年でも歩きやすい場所が多いです(ただし現地の状況確認は必須です)。

② 国内とは思えない“異文化感”

古代山城は、日本の典型的な中世山城とは見た目が大きく異なります。

- 曲輪がない

- 巨大な直線の城壁(石塁・土塁)

- 城門や角楼が大陸風

- 百済系技術者による築城の可能性

歩いた瞬間に「日本じゃない」と感じる人もいるほど、構造の印象が違います。また、一部では中世山城が含まれる場所もあり、比較しながら歩けるのも面白さです。

③ 歴史 × 自然 × 運動が同時に得られる

古代山城では、ひとつのルート内で

- 歴史のストーリー(白村江・対外防衛)

- 自然の景観(瀬戸内・玄界灘・山岳風景)

- 適度な運動(歩行レベルの有酸素運動)

がまとまって体験できます。これは山城ウェルネスの「静けさ・発見・達成感」という要素とも相性が良いです。

おわりに

古代山城は、歩きやすさ・異文化的スケール・歴史体験・自然景観・運動が一つの線でつながるフィールドです。中世山城とは違う“国家防衛の土木”として歩くと、見え方が変わります。

参考文献

① 書籍

- 古代学協会編『日本の古代山城』(雄山閣)

- 白石太一郎『古代山城の研究』(学生社)

- 宮本長二郎『古代山城の世界』(吉川弘文館)

- 水野祐『神籠石と古代山城』(吉川弘文館)

- 佐伯有清『朝鮮半島の山城と倭国』(吉川弘文館)

- 石井仁『白村江―倭国の防衛戦』(中公新書/中央公論新社)

- 森公章『白村江の戦いと大和政権』(中央公論新社)

- 井上和人『日本列島古代山城の軍略と王宮・都城』

② 論文・研究会発表

- 向井一雄「よみがえる古代山城:国際戦争と防衛ライン」

- 向井一雄『古代城郭研究の黎明期』

- 第63回 古代山城研究会「脇坂説からみた常城推定地の城壁線について」(松尾洋平)

- 古代山城研究会 研究報告会「長者山城跡:新発見の安芸の古代山城 調査報告書」

- 第65回 古代山城研究会例会「謎の山城・茨城を探る:古代山城・茨城と芋原の大すき跡」

- 乗岡実「古代山城の石垣」(ほか)

コメント