この記事で分かること

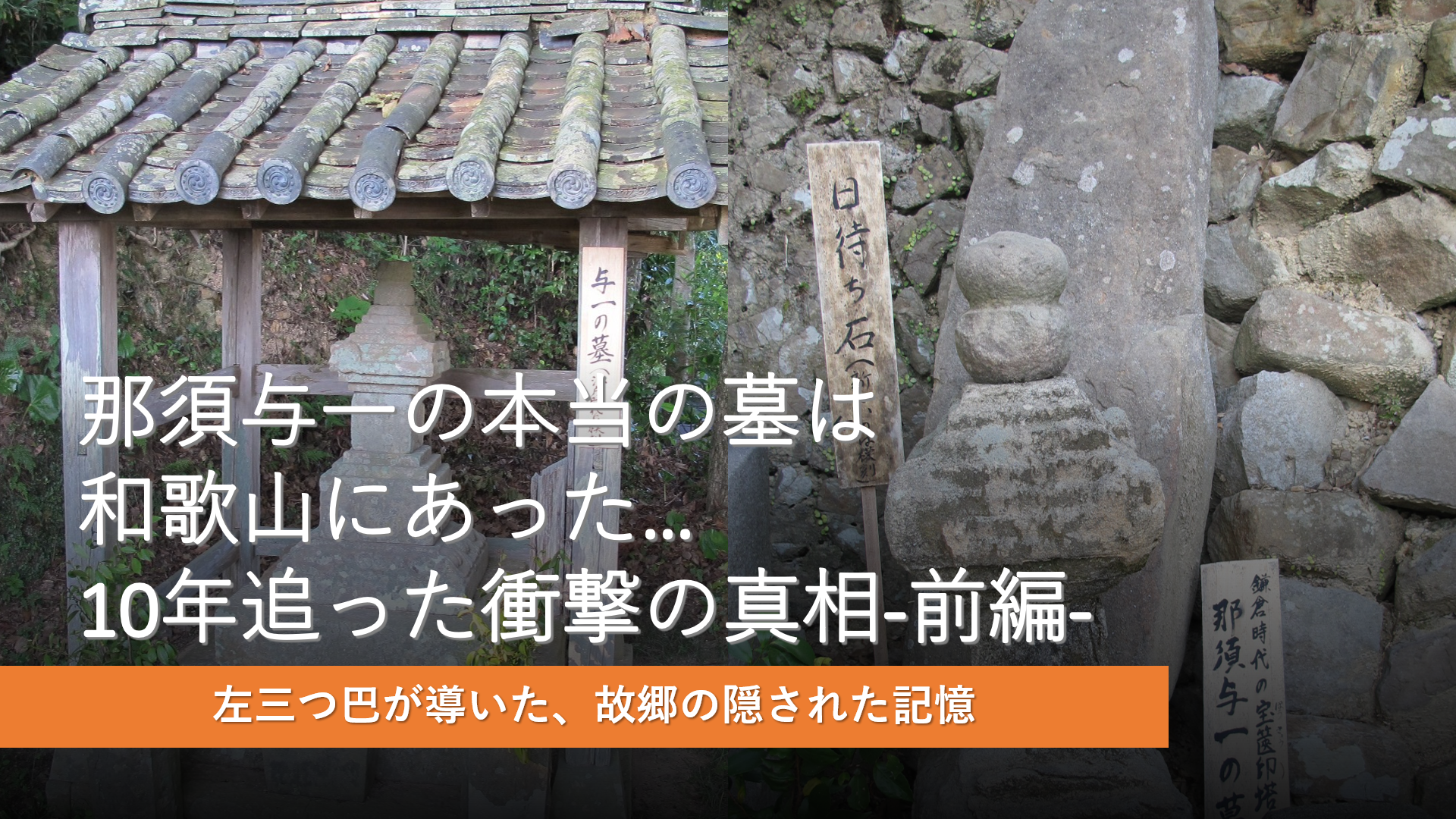

- 不動寺の「那須与一の墓」伝承の位置づけ

- 那須定守伝が地域に残した痕跡(寺社・地名・城)

- 熊野古道(長尾坂・潮見峠)周辺が“拠点化”した可能性

「本編での画像・動画は生成AI技術を用いて制作されたシーンを含まれています。」

はじめに

神話認識 の 格言

「12,13歳までに、神話を学ばなかった民族は例外なく滅ぶ」

20世紀を代表するイギリスの歴史学者

アーノルド・J・トゥインビー

「神話を持たぬ民族がもしあれば、それはすでに生命をなくした民族だ」

フランスの比較神話学者 言語学者

ジョルジュ・デュメジル

私にとっては真実であり、深く共感できる言葉です。そして何よりも、非常に的を射た指摘だと感じています。

今回のブログは、これまでの中でも特に内容の濃いものになっています。この調査をまとめ上げるまでに、足掛け10年という歳月を要しました。それだけに、ようやく形にできたことに深い意味と重みを感じています。

近年、急速な人口減少に加えて、地方における伝承や文化継承の断絶が大きな課題となっています。

そのような中で、こうして記録を半永久的な形で残すことは、地域住民にとっても、また自分自身のアイデンティティを見つめ直す上でも、非常に意義のあることだと思います。

【動画】完成した「地域のアイデンティティ」に関する動画

先に結論を申し上げますと、最終的に地元地域の皆さまにもご協力・ご活躍いただくことになりました。

地元を中心に「那須与一・那須定守委員会」が立ち上がり、田辺市の文化関連補助金の支援も受けながら、動画編集のプロの方にも加わっていただき、多くの人々の力を結集した形で、この動画が完成いたしました。

発端は、私の中に芽生えた小さな「なぜ?」という疑問でした。

その問いかけが、実は地域の方々の間でも長年抱かれていた素朴な「疑問」とつながっていたことがわかり、今回、それをひとつの形として解決に導けたことを、非常に光栄に思っています。

まずは、以下の動画をご視聴いただければ幸いです。この動画をご覧いただくことで、本ブログの背景や本テーマに関する理解がより一層深まるはずです。

日本地域での那須氏が関わる史跡など

各地区の那須与一に関わる史跡など

各地域には、那須氏や那須与一にゆかりのある史跡やお墓が点在しており、それぞれの地域で大切に管理・保存されています。私自身も実際に足を運び、各所を見て回りました。

その中で、特に印象に残ったことがあります。それは、現地の住民の方とお話しした際に、その土地にまつわる「歴史」や「由来」を、まるで教科書を読むようにスラスラと説明してくださったことです。

さらに驚いたのは、それが一部の専門的な知識層ではなく、地域の一般の方々にも共通して見られたという点です。

皆さんが「自分たちの土地の歴史」をしっかりと理解し、誇りを持ってそれを他人に語ることができる。そんな深い文化的教養と地域愛を、私は肌で感じました。

大きな衝撃を受けました

一方で、私自身について振り返ってみると、驚くほど自分のルーツや地域について知らないことに気づかされました。

私の家系は、数代前から農業を営んでいたという程度の記録しかなく、詳しいことは分かりません。

住んでいる地域の名前は「古城地区」ですが、では一体、何の城があったのかと問われても、その答えは誰にも分からない。

周囲にはたくさんの同じ姓の方が住んでいるにもかかわらず、なぜそうなっているのかという由来すら、地元の誰も正確には把握していない。

つまり、「地元の人が、地元について正確には何も知らない」という現実が、そこにはありました。この事実に、

大きな危機感を覚えました

そんな時にこの本に出合いました

| 先祖を千年、遡る 名字・戸籍・墓・家紋でわかるあなたのルーツ (幻冬舎新書) [ 丸山学 ] 価格:858円(税込、送料無料) (2023/3/1時点)楽天で購入 |

本の中では、「自身のお寺に調査に行け」という内容が書かれておりました。また、同時に父より「お寺に那須与一の墓があるの知ってる?」とも言われたのです。

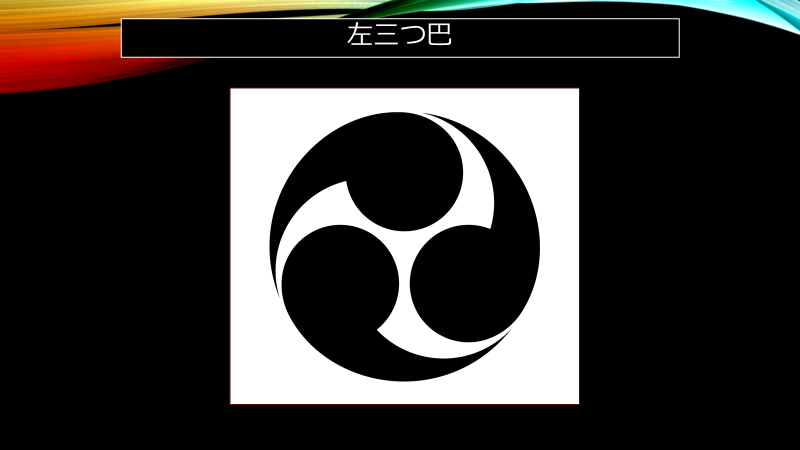

そこで、「参拝する」のではなく、初めて「調査する」目的で、実家のお墓を調べたのでした。そこで、墓石の「家紋」を調べたのでした。すると、我が家の家紋は、

左三つ巴(ひだりみつどもえ)とは何か

左三つ巴は、日本で古くから使われてきた文様のひとつです。神社や山城、武家の紋に多く見られ、「守り」と「場」を象徴する印として扱われてきました。

左三つ巴の基本的な意味

左三つ巴は、左回りの渦が三つ組み合わさった形です。この「左回り」には、力を内側に集める・留める・安定させるという意味が込められています。外へ拡散するのではなく、土地や拠点の中に力を溜める方向性です。

なぜ神社や城に多いのか

左三つ巴は、

- 土地を守る

- 場を固める

- 自然の力を制御する

といった性質を象徴します。

そのため、

- 神社の神紋

- 山城や城郭に関わる意匠

- 防御や維持を重視する武家

で多く使われました。

右三つ巴との違い

右三つ巴が「外へ動く力」を表すのに対し、左三つ巴は内に集め、守る力を表します。築城・結界・土地支配と相性が良いのが、左三つ巴です。

装飾ではなく、「ここを固め、長く保つ」という意思表示として刻まれてきた文様だったのです。

え!武士だったの?いつの時代の??

しかも、場を守る?固めるって?ナニ?

先祖のことが気になり始めた

左三つ巴という紋を調べていく中で、自然と「この土地に、なぜこの紋が残っているのか」という疑問に行き着きました。

そこから、先祖や地域の来歴について関心を持つようになり、住職や地域住民への聞き取り、残された古文書の確認を少しずつ進めました。

すると、この地域には、断片的ながらも数多くの伝承が残っていることが分かってきました。

書き出してみて見えてきた いくつかの事実と伝承

調査の過程で拾い上げた情報を、時系列や確証の有無を問わず、まずは並べてみました。

- 地区の中心を通る熊野古道は、かつての主要道であり、大いに賑わっていた

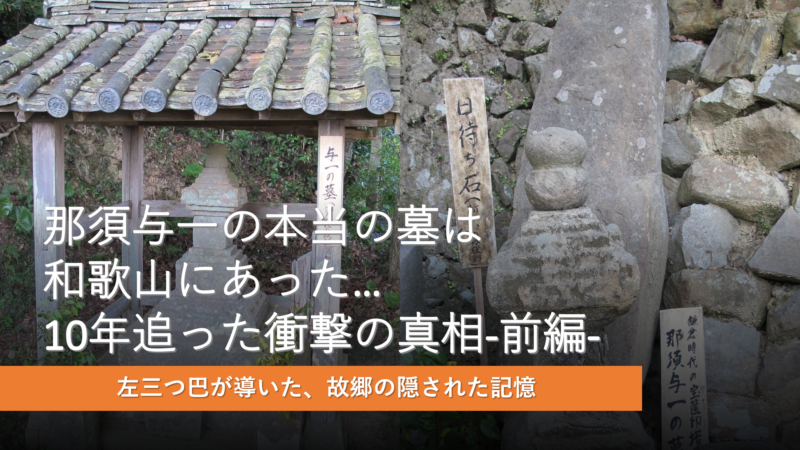

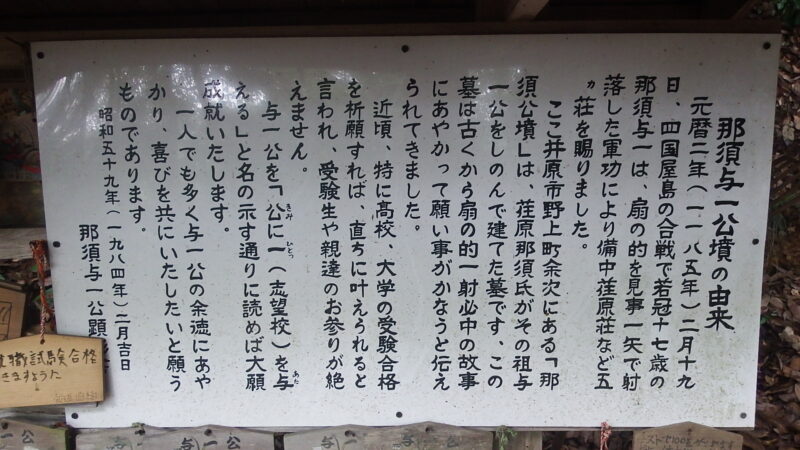

- 不動寺には、那須与一の墓、あるいは供養塔とされるものが二基存在する

- 那須定守という人物が、地頭としてこの長野の地に来たと伝えられている

- 那須定守は、禅寺を不動寺と改め、七堂伽藍を備えた大寺院へと作り替えた

- 不動寺周辺には、堂・塔など寺院に由来する地名が今も残っている

- 那須定守は、寺内など三か所に梛(なぎ)の木を植えたとされる

- 那須定守が、那須八幡神社と長福寺(光福寺)を建立したという伝承がある

- 那須八幡神社の祝詞が、光福寺に現存している

- 「古城」という地名が残り、そこに那須定守の城があったと伝えられている

- その後、上三栖にエコン城を築き、拠点を移し、麓に館を構えたとされる

- 1418年、熊野本宮勢との間で「田辺合戦」が起こる

- 続く「大瀬の戦い」において、那須定守一族は全滅したと伝わる

- 熊野本宮勢によって不動寺が焼かれる

- その際、那須与一の供養塔などを、住民が運び出したという話が残る

- さらに羽柴秀吉の「紀州攻め」によって、不動寺は再び焼失する

情報はあるが 繋がっていなかった

これらの情報は、個別には知られていました。しかし、全体を通して整理され、関係性を検討した研究は、ほとんど行われていませんでした。

- なぜ那須姓が、この地域に存在するのか

- なぜ那須与一の名がここで語られるのか

- 那須定守という人物は、どのような立場だったのか

といった点は、明確に区別されないまま語られ、那須与一と那須定守の名が混同されたり、後世のこじつけのように扱われている場面も見受けられました。

今は、整理の入口に立った段階

現時点では、結論を出す段階ではありません。ただし、

- 地名

- 寺社の配置

- 古道との位置関係

- 焼失と再建の履歴

を並べていくと、この土地が一時期、「宗教・交通・軍事が重なった重要な拠点」であった可能性は、十分に感じられます。

左三つ巴という紋をきっかけに、先祖と土地の関係を見直す入口に立った。今は、その段階です。

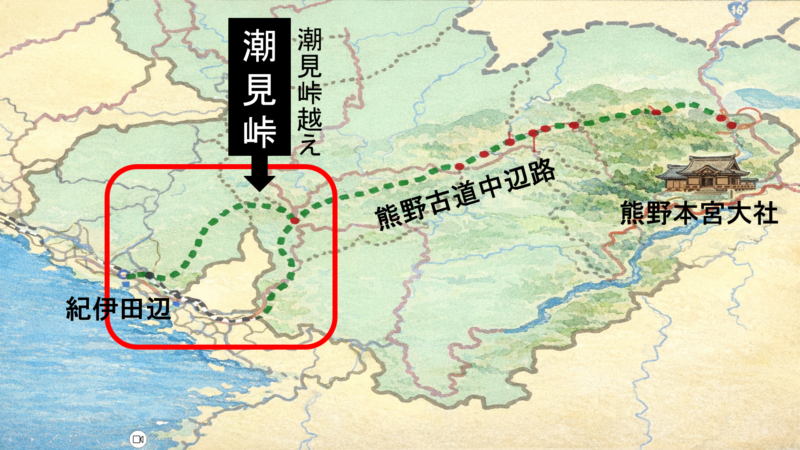

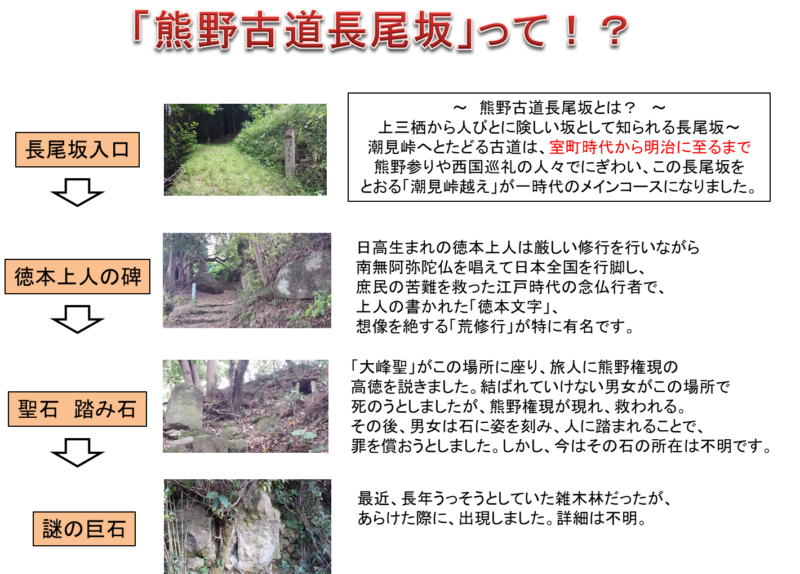

世界遺産「熊野古道 長尾坂と潮見峠越」とは

どうも、「那須定守」という人物がキーマンらしい

世界遺産 熊野古道とは

古代から中世、日本最大の聖地として崇められた熊野三山(本宮・速玉・那智)。そこへ続く「熊野古道」は、単なる道ではなく、人々の切実な祈りが染み込んだ「再生のプロセス」そのものでした。

中世人の価値観:この世は「穢土」、熊野は「浄土」

中世の人々にとって、現世は苦しみに満ちた「穢土(えど)」であり、死後どこへ向かうかは最大の関心事でした。

- 現世の浄土: 紀伊山地の奥深くにある熊野は、厳しい自然に守られた**「生きたまま行ける浄土」**と信じられていました。

- 滅罪の旅: 険しい山道を歩き、肉体を追い込むことで、現世の罪を消し去り、死後の安楽を得ようとしたのです。この「苦行の末の救い」こそが、中世人の揺るぎない価値観でした。

誰もを拒まない「蟻の熊野詣」

熊野の最大の特徴は、その圧倒的な包容力です。

- 貴賤・男女を問わず: 「信不信を問わず、貴賤を問わず」という精神のもと、上皇から庶民、さらには当時参拝が制限されていた女性までを受け入れました。

- 蟻の行列: 救いを求める人々が列をなす様子は「蟻の熊野詣」と称され、日本中の信仰がこの道に集まりました。

「過去・現在・未来」を巡る再生の旅

三つの大社を巡ることは、魂をアップデートする儀式でもありました。

- 速玉大社: 過去の罪を浄める

- 那智大社: 現世の縁を結ぶ

- 本宮大社: 来世の救済を願う

この三社を巡拝し終えたとき、人は新しく生まれ変わる。これが熊野が「蘇りの地」と呼ばれる理由です。

二つに分かれる「熊野古道」

しかし、この熊野古道は、途中の紀伊田辺から二手に分かれるのです

「潮見峠越え」は、熊野三山への参詣道、熊野古道中辺路の派生ルートのひとつ。

万呂王子付近で中世の参詣道のルートと別れ、潮見峠を越えて富田川沿いの栗栖川に下り、高原で中世以来の参詣道に合流する。

潮見峠の田辺側入り口である「長尾坂」とともに国の史跡「熊野参詣道」の一部です。

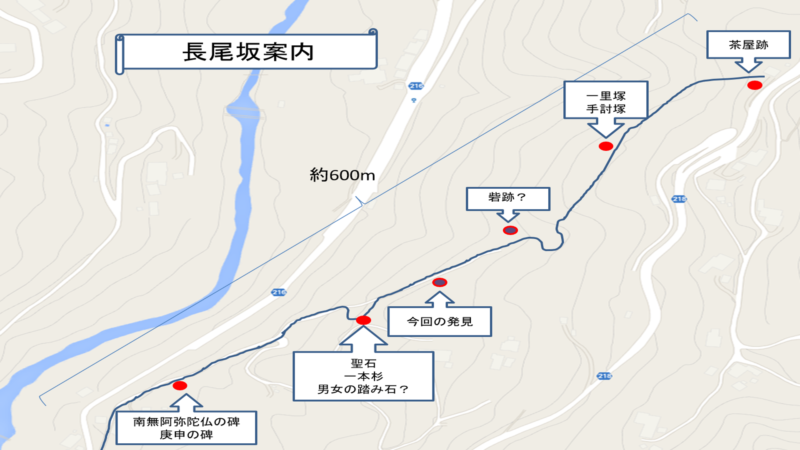

熊野古道 長尾坂とは

たった600mの登り坂ではありますが、各時代ごとの逸話が凝縮されており、途中には近世の石畳が残されていたり、入った瞬間に良さを感じることができる非常に雰囲気のある場所です。

なぜ 長尾坂周辺にこれだけの山城がある!?

坂だけではなく、ちょっと調べてみると、各山頂ごとにお城が築かれていることがわかりました。

しかし、いったい誰が何のために造ったのか良く分かりません。唯一、衣笠城は「愛洲氏」という一族が治めたということぐらいは分かりました。

そこで、それぞれの城に登って、簡単にで縄張り図を書いてみたところ(下手ですが)、城の役割が見えてきました。

浄土山城は見張り砦でしたが、高地山城は、岩を使った虎口、謎の石組などやや技巧的なところがあり、見ごたえがありました。いつの時代のものなのかは、よくわかりませんでした。

檀寺の「如々山 不動寺」とは

私の認識としては毎年、決まった時期に「餅まき」がある地域の檀寺程度の認識でした

二つの「那須与一」の墓とされる供養塔

この宝篋印塔は昔からありましたが、そんなに気に留めることもありませんでした。確かに、鎌倉時代の物と言われている供養塔は古く、歴史学者からお墨付きを頂いているとのこと

さて、この紀南地方で古い「如々山 不動寺」ですが、今は、本堂と庫裡しか残っておりません。

しかし、地名にはいくつものお堂の名前が残っており、かつては大寺院だったことが伺えます。寺の場所からは、長尾坂や遥か先には、田辺湾まで見渡せるぐらい高い場所にあります

そこで、いくつかの疑問が出てくる

- そんなに簡単に地頭に就任することが出来たのか

- なぜ、城を築き、寺を拡張する必要があったのか

- そもそもそれだけの財力はどこから?

もっと広く検証してみる必要がある

コメント