「本編での画像・動画は生成AI技術を用いて制作されたシーンを含まれています。」

時代背景はどうだったのか

時は室町時代。1336年、日本の朝廷は二つに分裂し、対立の時代へ入ります。

足利尊氏を中心に成立した室町幕府が擁立するのが、持明院統の朝廷です。京都を拠点とする北朝で、光明天皇が即位し、武家政権と結びついた政治体制が形づくられていきます。

もう一方は、天皇親政の理想を掲げる後醍醐天皇が率いる大覚寺統の朝廷です。後醍醐天皇は吉野へ移り、ここに南朝(吉野朝廷)を開きます。

こうして日本は、北朝と南朝という二つの朝廷が並び立つ「南北朝時代」へと突入しました。

この分裂は皇位継承だけでなく、武士政権と天皇権威、政治と理念がぶつかり合う構図を生み、全国各地の争乱へつながっていきます。

二つの政権により国が分裂し、頻繁に争っていた時代

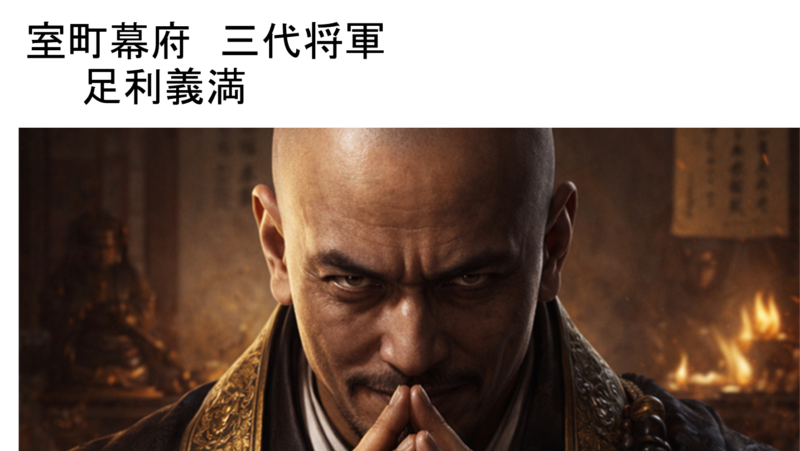

そして 三代将軍 足利義満の時代へ

室町幕府の三代将軍・足利義満は、将軍権力を大きく伸ばし、政治の枠組みを固めていった人物です。

ここで私は、一つの可能性を考えました。

那須定守は、室町幕府の武士だったのではないか

という仮説です。もしそうなら、長野(長瀬)に来たと伝わる短い期間に、複数の事柄が動いたことも、説明の糸口になり得ます。

では、なぜ那須定守はこの地にやってきたのか。背景には、地域側の勢力関係があるはずです。

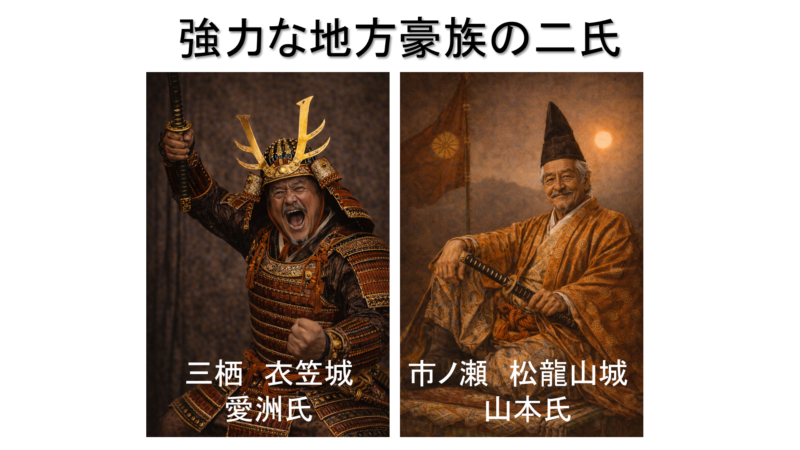

敵か味方か 愛洲氏と山本氏

周辺の状況を追うと、頻繁に登場するのが、三栖(みす)地区一帯を押さえた「愛洲(あいす)氏」です。

さらに南方、市ノ瀬(いちのせ)周辺を治めた「山本氏」も欠かせません。

この両氏は、地域の政治・軍事に強い影響を持った在地武士団として知られています。

記録からは、愛洲氏と山本氏が連携しつつ、田辺周辺の秩序や防衛に関わった様子もうかがえます。

そして、愛洲氏・山本氏の存在は、定守の動向や熊野本宮勢との緊張関係とも切り離せません。地域の勢力図を読むうえで、重要な手がかりになります。

特に「愛洲氏・山本氏」については下記を参照ください。

1392年 南北朝合一後も関係が深い旧南朝主力の両家

旧南朝忠臣 愛洲氏 山本氏 室町幕府方への徹底抗戦

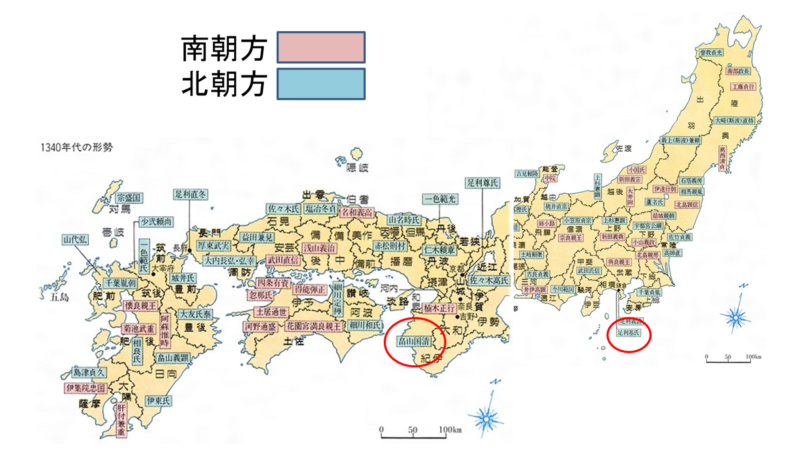

南北朝時代は、1392年の「南北朝合一」により形式上は終結します。ですが、紀伊国南部・熊野地域では、その後も南朝的立場を残す勢力の動きが長く続きました。

とりわけ山本氏は、南朝への忠誠を軸に、室町幕府と距離を取り続けた在地勢力として位置づけられます。流れを並べると、次の通りです。

1333年、山本忠行は倒幕派の中心人物である護良親王とともに上洛した。この段階で、熊野・紀伊南部の武士勢力は南朝支持を明確にしている。

1335年、護良親王は足利尊氏方によって鎌倉で殺害される。この事件は熊野勢力にとって決定的な意味を持ち、山本氏は以後、南朝への固い忠誠を誓う立場を取ることになる。

1337年には、山本氏・小山氏ら南朝方勢力が、田辺周辺の幕府方(北朝系)寺社・武装勢力の拠点を攻撃した。ここから熊野地方における南北抗争は本格化していく。

1350年、観応の擾乱期に入ると、山本氏は足利義詮率いる室町幕府軍と対峙する。紀伊国内では、南朝残党と幕府方との衝突が各地で続発した。

1360年には、紀伊・大和国境部で大きな戦いが起こる。南朝連合軍と室町幕府連合軍が竜門山で激突し、あわせて山本氏と幕府軍の間で、富田庄・鹿ヶ瀬山を舞台とする戦闘も行われた。熊野勢力は山間部の地形を生かしながら抗戦を継続した。

1392年、南北朝は合一される。しかし熊野・紀伊南部では、反幕府的姿勢が完全に解消されることはなかった。

1418年には、室町幕府軍と熊野本宮勢との間で田辺合戦が起こり、合一後も熊野三山系勢力と幕府権力との武装衝突が続いていたことが分かる。

1427年、山本氏は足利将軍家の内室を日高まで迎えるなど、一時的に幕府との関係改善・接近を図る動きを見せる。

1457年には山本氏と室町幕府軍の間で、安宅・小山・湯川・野辺を舞台とした戦闘が起こる。

1462年には山本愛洲が幕府軍と日良・野辺で衝突し、1465年にも山本氏と幕府軍が日良・小山で戦っている。

熊野の山本氏は、南北朝合一で思想的に屈したというより、南朝の正統性を内に保ったまま、室町権力と距離を取り続けた在地勢力として見えてきます。

南朝吉野朝廷の忠臣で、北朝室町幕府に反する一大勢力であった

そもそも那須氏って??

栃木県の那須氏を広く知らしめた存在として、まず挙げられるのが——

治承・寿永の乱(源平合戦)・屋島の戦いで語られる

那須与一(なすのよいち)の活躍

ここまでは教科書でも触れられる有名な話です。では、屋島以後はどうなったのか。そこが気になるところです。

その後は、どうなったのだろう?

那須与一の没年・没地をめぐる諸説

平安時代末期の武将で、十一番目の子と伝わります。「十に余る → 余一 → 与一」という名の由来も語られています。

那須与一(那須資隆)の没年・没地は、一次史料・系図・後世編纂史料で一致しません。ここでは整理として、主な記録を並べます。

史料①|寛政重修諸家譜

- 没年:文治5年(1189年)8月8日

- 没地:記載なし

江戸後期に幕府が編纂した武家系譜集で、年代表記は整理されている一方、地方伝承までは十分に反映されていない。

史料②|続群書類従

- 没年:建久元年(1190年)10月

- 没地:記載なし

複数の古記録を集成した史料群で、寛政重修諸家譜とは没年が1年ずれている。

史料③|後世伝承・異説

- 没年:貞永元年(1232年)

- 没地:摂津国

年代の隔たりが大きく、同名人物の混同、あるいは後世の系譜接合の可能性も考えられる。

福原家系図に見える熊野参詣中の死

那須家本家筋とされる福原家系図には、次のような記述が伝わっています。

与一は、源頼朝の代官として熊野参詣に赴き、

その途中、紀州三藤(みつふじ)において没した。

ここでいう「三藤」は、地名比定としては田辺市三栖(みす)周辺を指す可能性があります。

この記述が示唆するのは、

- 与一が東国に戻らず紀伊半島に入っていた可能性

- 没地が「戦死」ではなく「参詣途上」であった可能性

といった点です。

まとめ(史料整理として)

那須与一の最期については、

- 没年:1189年説/1190年説/1232年説

- 没地:不詳/摂津国/紀伊国(熊野参詣途中)

と、史料ごとに差があります。現時点で一説に確定はできず、史料と伝承が重なる領域に残されています。

つまり、屋島合戦後の足取りは不明点が多い。そこで当ブログでは、那須氏本家筋とされる「福原家系図」を参考に考えてみました。

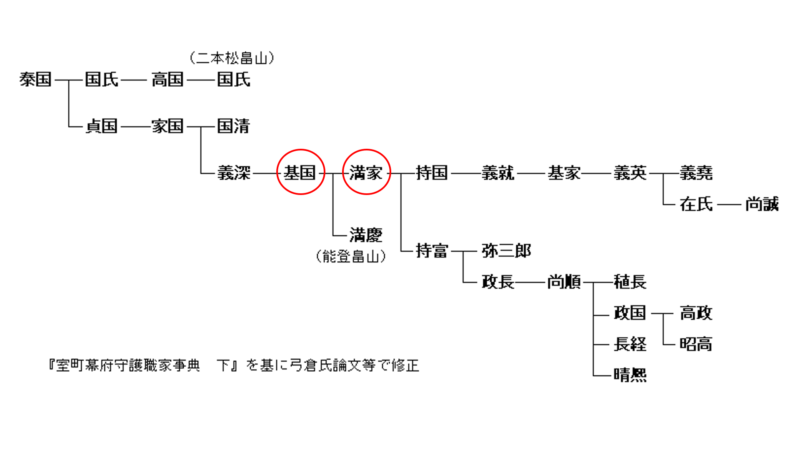

足利家 畠山家 那須家 の関係とは!?

そこで、那須家が北朝・室町幕府方(足利家の配下)と仮定するなら、三者の関係を整理する必要が出てきました。

畠山氏は、坂東八平氏の一族である秩父氏を出自とします。秩父重弘の子・秩父重能が、武蔵国男衾郡畠山郷(現在の埼玉県深谷市畠山周辺)に所領を得て畠山姓を称したことに始まります。

鎌倉時代を通じて畠山氏は有力御家人として存続しましたが、幕府内部の政争に巻き込まれ、一族は次第に分岐していきます。

室町時代に入ると、畠山氏は再び有力守護大名として台頭します。畠山満家・持国らの系統は、河内・紀伊・和泉など畿内周辺を基盤とし、幕府の有力大名家として位置づけられました。

畠山氏は、鎌倉幕府や室町幕府側の武士団だった

という前提です。では、そこに那須氏はどのように絡むのか。ここを見ていきます。

足利将軍家を頂点とする室町期の軍事・政治体制のもとで、畠山氏と那須氏は、血縁や家系上の直接的な関係を持つ一族ではありませんでした。

ただし、両氏はいずれも足利氏の権威に属する立場にあり、南北朝期から室町前期にかけては、将軍や鎌倉公方の命令による軍事動員の中で、同一陣営として行動する局面が生じています。

その場合、畿内を基盤とする有力守護であった畠山氏が作戦上の指揮を担い、関東在地武士である那須氏が寄騎として編成されるといった構図が成立した可能性はあります。

こうした戦役では、指揮命令系統の上で、那須氏が畠山氏の配下として動いたように見える場面が生まれたと考えられます。

ただし、那須氏が畠山氏の恒常的な被官・家臣団として組み込まれたことを示す確実な史料は確認されていません。

あくまで、足利氏を頂点とする多層的な軍事編成の中で、特定の戦局・期間に限って「実質的な従属関係」が生じた可能性がある、という段階です。

ここまで整理すると、足利氏・畠山氏・那須氏の関係が少し見えてきます。

那須定守は、北朝室町幕府方の武士だと考えて間違いない

≪訴求点≫「交易に強い」那須氏

なぜ、この五カ所なのか?何か理由があるのか?

平安後期という時代は、中央貴族が地方に下り、地方勢力として活躍することがあり、那須一族も他地域へ下向し、地元勢力と交わり、土着することもあった。

「交易」にも力を入れており、特産品を地方で売買することもあった。

実際には、近辺に「白河の関」があるように、奥州からの特産品(馬・毛皮・羽)などは、栃木の那須所領を通って、関東へ流れ、それらは京都へと流通した。

逆に京都からは、武具・工芸品などがもたらされた。

那須与一伝承館 学芸員より聞き取り

那須与一英雄像の完成

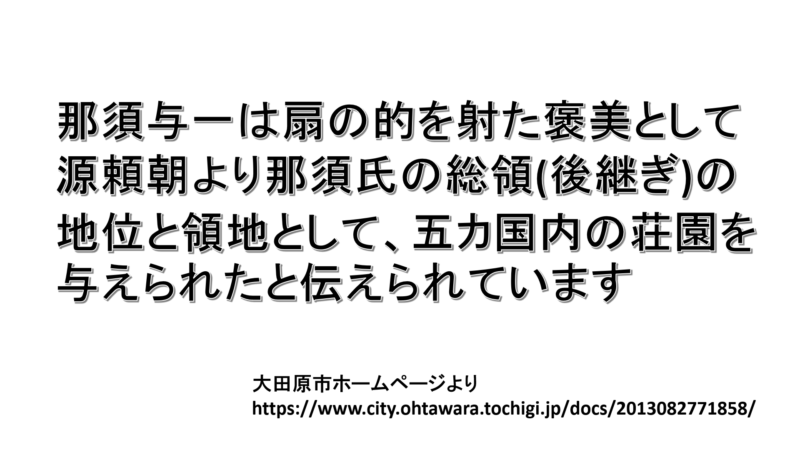

那須与一は、「扇の的」を射抜いた弓の名手として広く知られています。

一方で、各地に残る痕跡を丹念に見ていくと、与一は単なる戦場の英雄にとどまらず、海と陸、東国と西国をつなぐ回路の中で記憶された存在として語られてきた面も見えてきます。

五カ国荘園伝承が示す広域性

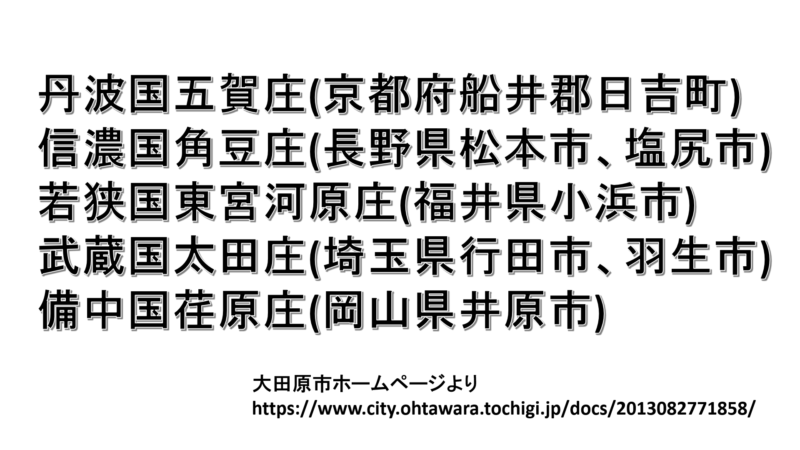

軍記物では、那須与一が扇の的を射た褒美として、源頼朝から那須氏の総領の地位と、五カ国にまたがる荘園を与えられたと伝えられます。

丹波・信濃・若狭・武蔵・備中という分布は、史実としては慎重に扱う必要があります。ただ、いずれも中世の交通・流通・信仰の要衝に位置する点は見逃せません。

この伝承は、那須与一が「一国一所の武士」ではなく、列島規模の空間の中で語られた英雄像であることを象徴的に示します。

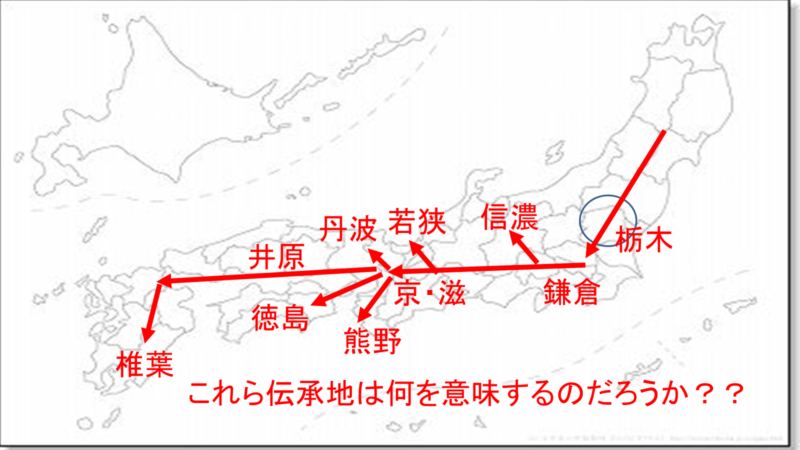

紀州熊野・九州山地に連なる那須氏の痕跡

紀伊国の熊野古道・田辺周辺には那須氏一族に関わる伝承が残り、さらに九州山地の宮崎県椎葉にも那須氏に関する伝えが存在します。

これらの分布は、単純な軍事行動のみでは説明しきれません。熊野参詣や山岳信仰、修験的実践に伴う人的移動と結びついた、広域的な往来の中で形成された「記憶」と見る方が自然です。

那須氏は東国武士でありながら、信仰と移動の回路を通じて、西国から南九州にまで認識の射程を広げていた可能性があります。

泉涌寺・近江・阿波に見る「記憶の配置」

京都・泉涌寺には那須与一の墓が伝えられ、近江(滋賀)や阿波(徳島)には、那須与一を祀る那須神社が存在します。

これらは、那須与一の実在や実墓を直接証明するものではありません。ただし共通点として、いずれも街道・水運・海上交通の結節点に位置しています。

泉涌寺は皇室・武家・熊野信仰が交差する場であり、近江は東国と西国を結ぶ陸路と湖上交通の要衝、阿波は瀬戸内海と紀伊水道を結ぶ海上交通の結節点です。

那須与一の名がこれらの地点に配置されていること自体が、列島規模で共有された英雄像の存在を示唆しています。

回路を横断する存在としての那須与一像

総合すると、那須氏は商業勢力そのものではないにせよ、人・物・情報が流れる回路を理解し、その中で語り継がれた武家としての側面が浮かび上がります。

陸の街道と、熊野参詣・瀬戸内・紀伊水道といった海の回路に接続し、それらを横断する存在として語られた点に、那須与一像の核があります。

各地の伝承を重ねて見たときに立ち現れるこの構図こそが、「那須与一像の一つの完成形」であり、那須氏の強みを示すものといえます。

物流マネジメントのプロだった!!

莫大な富を生み出す熊野古道

足利義満は、将軍としての政治的手腕に加え、財政と経済の立て直しにも強く関心を示した人物として語られます。

明との勘合貿易を開始し、国内では土倉・酒屋役を強化するなど、幕府の財源を拡大していきました。

こうした評価は「お金儲けに貪欲」とも言われますが、見方を変えれば、政権維持と威信のための経済政策として理解することもできます。

また義満は、南北朝の合一を進め、有力守護大名の勢力を抑え込むことで幕府権力を確立しました。

そうした義満が、熊野古道が地域に大きな価値を生み出していたことを把握していなかったとは考えにくい、という見方も成り立ちます。

古道は信仰の道であると同時に、物流・交易の動線でもあり、その掌握は権力維持にも関わる要素になり得ます。

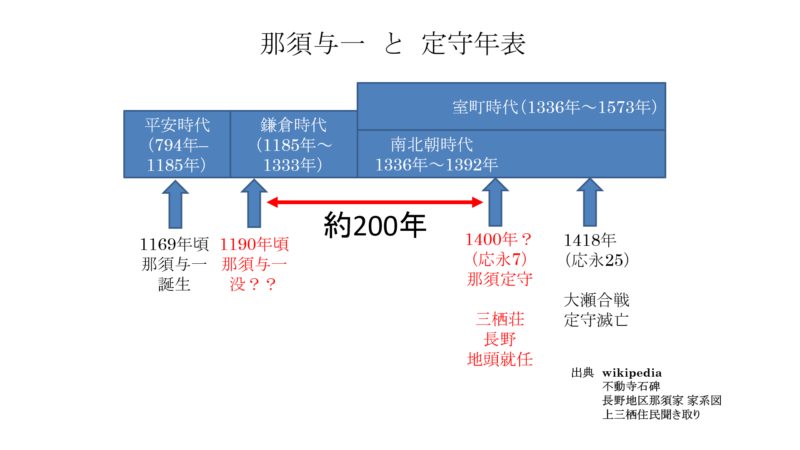

那須与一 と 那須定守 の年代ギャップ

この両者の間には、約200年の隔たりがあります。同一人物ではない、という点はここで明確になります。

ここまで分かってくると

ここまでの整理で、地域の構図はかなり見通せるようになりました。

この地域は、北朝の室町幕府、南朝の吉野朝廷、そして熊野三山を拠点とする熊野勢力という三つの勢力が重なる場所です。

それぞれが独自の権益を持ち、勢力争いが続いたことで、地域全体は常に緊張をはらむ状態になりました。

とりわけ熊野三山は、信仰の中心であると同時に、政治的・経済的な実力を備えた勢力として存在し、対立構造の中で重要な位置を占めていました。

こうして利害が重なり合うことで、支配構造は複雑化し、不安定で波乱を含む状況が生まれた、と整理できます。

なお、ここで述べた内容は、新たな史料発見によって断定的な結論を示すものではありません。

既存の史料・伝承・地名・寺社配置を、交通・信仰・軍事という複数の視点から重ね合わせ、那須与一および那須氏がどのように記憶されてきたのかを整理した一つの解釈です。

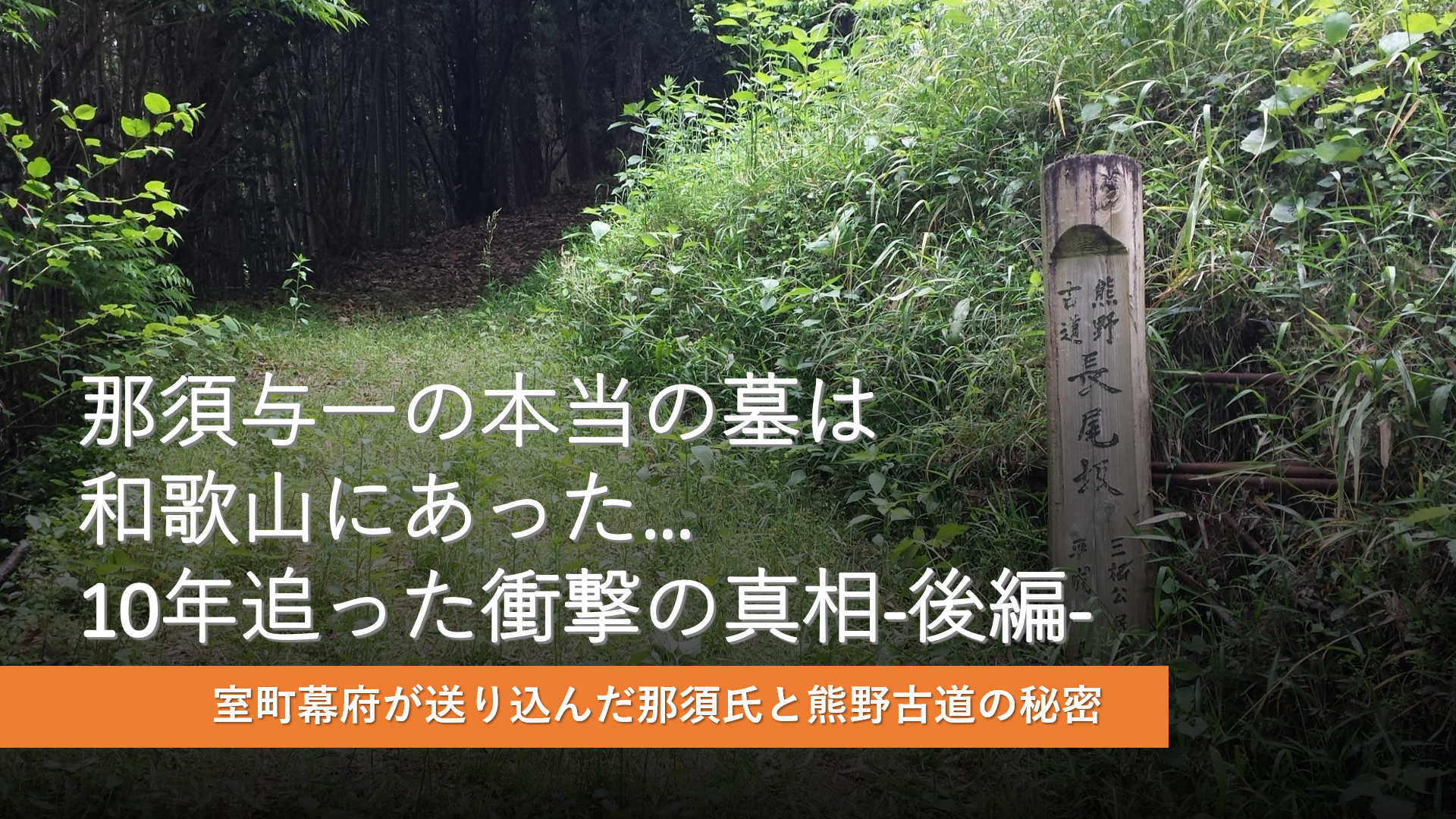

【動画】完成した「地域のアイデンティティ」に関する動画

以上、本ブログで述べてきた通り、私の中に芽生えた小さな「なぜ?」が発端でした。

地元を中心に「那須与一・那須定守委員会」が立ち上がり、田辺市の文化関連補助金の支援も受けながら、動画編集のプロの方にも加わっていただくことで、多くの人々の力を結集し、動画という形で物語が完成いたしました。

以下の動画をご視聴いただければ幸いです。この動画をご覧いただくことで、本ブログの背景や本テーマに関する理解がより一層深まるはずです。

コメント