Topos Field Lab 代表 / 体験科学研究者

はじめまして、山城Qです

体験構造研究者/山城ウェルネス提唱者 山城Qです。

学生時代に京都市内で遺跡発掘に携わったことをきっかけに、これまで西南日本を中心に 500以上の山城・古代山城を実地踏査してきました。山城を「調べる対象」ではなく、歩くことで立ち上がる体験の場として捉えています。

本業では長年、医薬品業界のMRとして勤務し、健康・運動・生活習慣・エビデンスを扱う現場に身を置いてきました。

この経験は、体験を感覚論に寄せすぎず、人の状態変化を構造として捉える視点の基盤になっています。

こうした背景から提唱しているのが、山城ウェルネス=歴史 × ウェルネス × 地域共鳴 という考え方です。

山城を歩く体験には、適度な身体負荷、自然環境、歴史的文脈、地域文化、そして「場に身を置いたあとに残る余韻」が重なっています。

私はその変化を、効果や効能ではなく「体験の構造」として記録しています。

このブログでは、

- 山城・古代山城の実地踏査記録

- 地形・縄張・地質から見える空間の特徴

- 歩行や滞在によって生じる感覚の変化

- 温泉や地域文化との関係性

といった要素を横断しながら、「その場所で、何が起きやすいのか」を書いています。

難しい専門知識や歴史談義は最小限にとどめ、現地で何を感じ取りやすいか、どのような余韻が残りやすいかを重視しています。

このブログが、どこかへ出かけるための「案内」ではなく、場と向き合うための一つの見取り図として機能すれば幸いです。

影響を与えた方々

幼少期

小学生の時に観た「インディ・ジョーンズ」

「インディ・ジョーンズシリーズ」は、アメリカ合衆国の冒険メディア。ジョージ・ルーカスによって製作され、1981年に1作目の『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』が公開。最初の4作までスティーヴン・スピルバーグが監督、ルーカスが製作総指揮を務めた。

に触発されて、小学生ながらに将来の夢は「考古学者」になるでした。しかし、大学進学では、結果的に「考古学部」「歴史学部」への進学は断念したのですが

京都に行けば、何か出来るかもしれない

と考えたのでした。

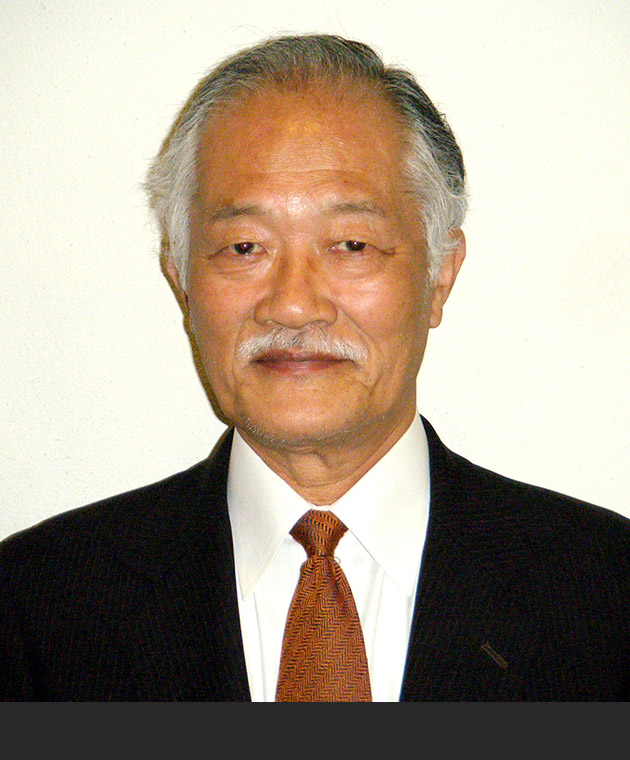

歴史学者 井上 満郎氏の研究室を訪ねる

専門分野:日本中世史、宗教史、都市史(京都)

所属:京都大学大学院文学研究科 名誉教授(かつて在籍)

研究テーマ:地域社会の形成過程と歴史遺産の継承 平安時代~中世の京都の都市構造 宗教空間(寺院・神社)の変遷と民衆信仰

私が通っていた大学には、「平安時代の軍事」や「渡来人の研究」で高名な「井上 満郎氏」が在籍されていることを知りました。

「よし研究室を訪ねてみよう」

と思い切って研究室の扉を叩いたあの日の行動が、のちに私の人生に大きく関わる出来事へとつながっていくとは、当時の自分には想像もつきませんでした。

そして――「遺跡発掘がしたいので、

京都市埋蔵文化財研究所を紹介して下さい

という、めちゃくちゃなお願いをする。今思うと、若さゆえ、学生ならではの思い切った行動でした。すると先生は、「今は、研究所ではアルバイトは募集していないから

知り合いの先生を紹介してあげよう

ということで、とある発掘現場に移動したのでした。

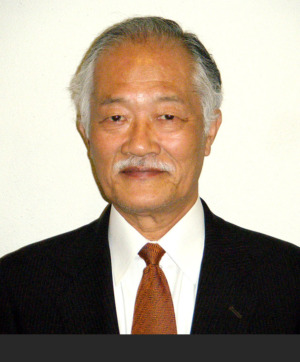

元京都市埋蔵文化財研究所職員 家崎 考治氏との出会い

この子が電話したウチの学生

面倒を見てやってもらえる?

家崎 考治 氏

京都市埋蔵文化財研究所(現・財団法人京都市埋蔵文化財研究所)にかつて勤務。考古学者。主に屋根瓦などの瓦器を専門とし、緊急発掘や試掘・立会調査などを幅広く手がける。古代文化調査会。

京都市内では、建築の際に、地下を発掘調査(緊急発掘)することが条例で決まっていて、家崎氏は、その業務を請け負う現場組織の責任者であり、井上氏は、その顧問という関係でした。

ここから、管理者の平日3日~4日/週、京都市内での「遺跡発掘従事業務」が始まったのでした。

京都市内の発掘現場現場。約半年~1年半程度の期間で行う。

「発掘作業」と聞くと、繊細な作業やロマンあふれる発見の連続を想像されるかもしれません。しかし実際には、発掘とはほぼ“土木作業”そのものです。

まず、重機で地表を真っ平らに削り取る整地作業から始まります。そしてその後、作業員全員が四つん這いになって一列に並び、「ガリ」と呼ばれる園芸用の小さな器具を使って、少しずつ地面を削っていくのです。

まさに、地道で根気のいる作業の連続。発掘現場は、静かで粘り強い闘いの場でもありました。その中で、土の色が違う場所を見つけると

「先生、先生」

と呼び、検証開始。スプレーで地面にマーキングを施し、

「もっと掘ってください」

「周辺を削ってください」

といった細かな指示を受けながら、ひたすら地面に向き合う作業が続きます。

しかも、ここは京都。夏の暑さは容赦なく、泥まみれになりながら、汗だくで、ただただ、黙々と土と向き合い続ける日々でした。

ちなみに、上記の井戸跡は、石組が施されており、時代は江戸時代以降のモノ。石垣技術が転用されました。それ以前は、木での枠組みでした。

多数の井戸跡。時代が変われば、何があるかは、もはやわからないのが、京都という土地の地下。

何もない地面を器材で削り取り、わずかな土の違いで掘り方を変えるという職人芸。掘り過ぎると次の時代の層に当たってしまい注意を受けます。

この手の土器(土師器)は、いくらでも出てきます。御所の蛤御門周辺を調査した際には、焦土層がキレイに出土し、有名な「蛤御門の変」を実感したことなんかも。

が、しかし、これは違いました。

弥生式土器の一部

京都の地下は「弥生時代」までさかのぼることができます。土器は赤褐色で、本当に赤かったです。これが出たときは、正直感動しました。

地質学者 能田 成氏との出会い

能田 成(のうだ すすむ) 日本の地質学者・地球化学者。専門分野は同位体地球化学および地質年代測定で、鉛(Pb)、ストロンチウム(Sr)、ネオジム(Nd)などの同位体を用いた研究。1979年、1984年アメリカ合州国カリフォルニア理工科大学客員研究員

管理者は昔から化石に強い興味を抱いており、特にアンモナイトや二枚貝、巻貝といった「貝系」の化石に心を奪われてきました。

中学生の頃には、地元の地層や海岸を歩き回っては、自らの手で化石を探し出すという探究心あふれる日々を過ごしていました。その体験が、自然と地球の歴史への好奇心を一層深めていったのです。

大学での一般教育課程で「地球史」という講義を2年間連続(標準・エキスパート)で受講しました。特にフィールドワークが多く、あちこちの山に登り地質の話を聞いていました。

そんなちょっとマニアックなゼミだったある日、先生より、夏に、アメリカのアリゾナ砂漠(だったと思います)に恐竜が絶滅した際の隕石分布で地質調査に行くから、

一緒に来ない?

的なことを言われたこともありました。

元観光カリスマ 山田 桂一郎氏との出会い

1987年 ツェルマット観光局

1992年 JTIC.SWISS(日本語インフォメーションセンター)設立

2004年 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会 理事

2005年 内閣府、国土交通省、農林水産省認定 観光カリスマ ※略歴一部抜粋

社会人となり、異動転勤で全国を数年で飛び回り、いつしか休みの日は、山城に登ることが休日ライフワークになっていました。

~ ある一日のスケジュール ~

1.早朝の日の出と共に、山城に登る

2.15時に切り上げ、山城の麓の町内や武家屋敷や観光地を散策

3.夕方、食事や温泉に入って帰る

そんな中、あることに気がつきました。

これは、何か学問があるのではないか

と思いちょっとネットで調べてみたところ、これは「観光学」というキーワードがヒットし、「南紀熊野観光塾 第一期生募集」という募集要項が目に留まったのでした。

和歌山大学と環境省(旧・環境庁)が共催で開催された和歌山県の南紀地域(紀南地方)を対象とした観光振興のための講座であり、

講義やフィールドワークを通じて地域の魅力を学ぶと共に、特に、エコツーリズムや持続可能な観光の概念を重視し、地域の資源を守りながら観光振興を図ることを学びました。

当塾は、地域資源を活かした持続可能な観光のモデルケースとして、その後、他地域への展開や参考事例としてもとても注目された試みでした。

私は、第一期生として「観光カリスマ」指導のもと、先進的な成功している観光地の事例だけではなく、地域が抱える課題や問題を共有し、約半年間「観光学」を科学したのでした。

選ばれ続ける地域になるための方策を議論しました

地方でよく聞く

・うちには何もない

・山と川と谷しかない

・昔から当たり前にある

は、地元の人にとっては当たり前でも、実は都市の人や外国人には非常に新鮮に映ります。その原因は、地域からの

「情報発信が圧倒的に不足」

していることにあると考えています。

そこで私は、自らが「見た」「聞いた」「感じた」一次情報をもとに、まずは「ブログ」という形で発信するということから開始しました。

コメント