山城ACTレベル:中級 ★★☆

山城Wレベル:W3 ★★★

※本記事は、登城の体験記というより「違和感の回収と一次情報の確認」を軸にした調査メモです。城の型としては未分岐直行型ですが、読み物としては“経歴を追う回”になります。

~前回からの続き~

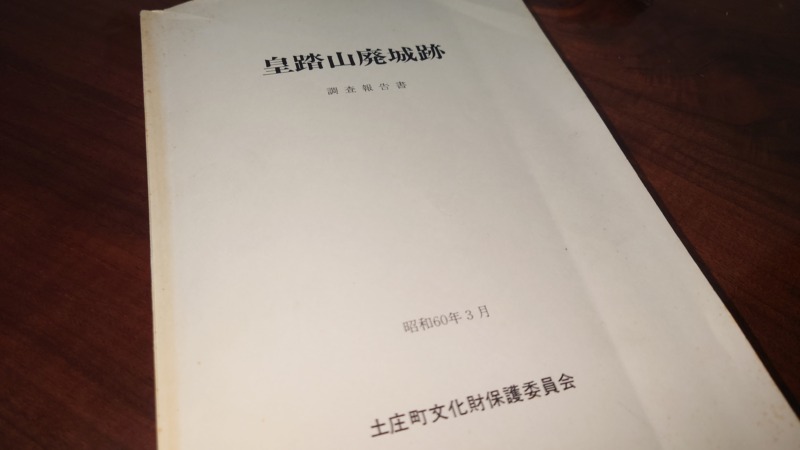

調査報告書を読んでみる

「Amazonで販売されている」と知り、取り寄せて調査報告書を読み込みました。現地で感じた違和感が、どの資料に基づいて語られているのかを、一次情報で確認したかったからです。

静岡大 小和田哲男氏の登場

この調査報告書は土庄町が主体となり、調査体制として

大正大学 教授 斎藤忠博士(調査主任)

調査の最終段階で、静岡大学 助教授(当時)小和田哲男氏

がスーパーアドバイザーとして所見を述べています。

小和田哲男。日本の歴史学者、文学博士。静岡大学名誉教授。日本城郭協会理事長。岐阜関ケ原古戦場記念館館長。研究分野は、日本中世史、特に戦国時代史、後北条氏、今川氏。

びっくり!!

「中世山城」としての文献とは

現在知られている資料として、

『小豆島肥土庄八幡宮御縁起』

『紀伊国牟婁郡小山氏文書』

などに、南北朝時代に備前国飽浦(現在の岡山県備前市あたり)出身の「佐々木信胤(のぶたね)」が小豆島に拠点を築き、吉野の南朝側に与した、という記述が見られるようです。

ただし、これらの記述だけで、この山城が佐々木信胤の拠点であったと断定する段階には至っていない、という整理でした。

この情報が、出回っているんですね

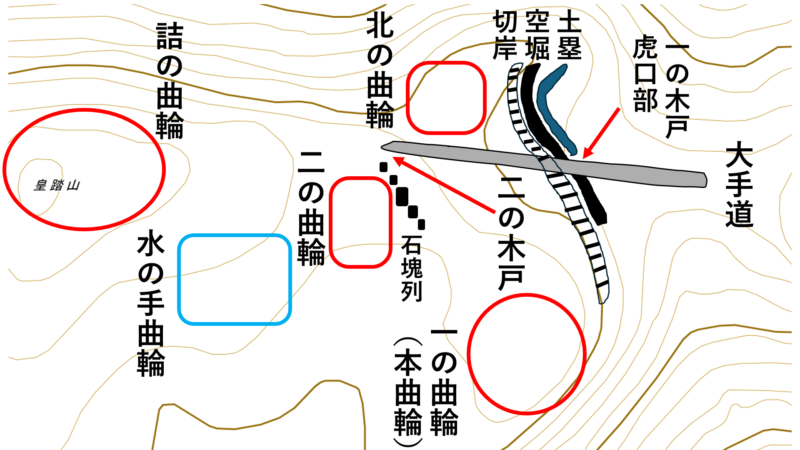

中世山城として検証

調査報告書は数値や方位、規模の記載が多く、文章だけだとイメージが追いにくい部分もあります。

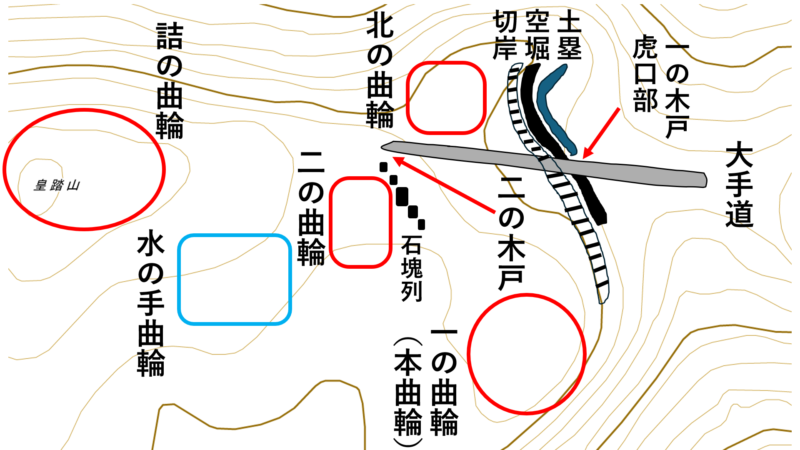

また皇踏山城については、主に二人の見解(図)が並びます。

一人は斎藤氏で、現地観察をベースにまとめた図。

もう一人は小和田氏で、中世城郭の観点から整理した縄張り図です。

興味深いのは、この二つの縄張り図が、位置や形の取り方に差がある点でした。

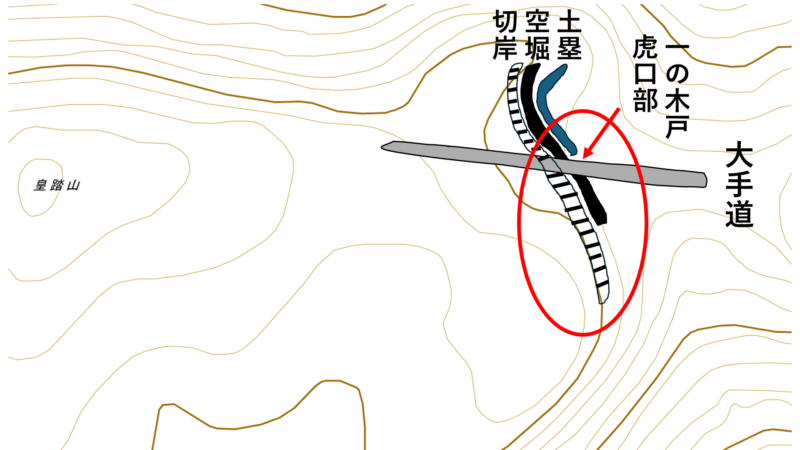

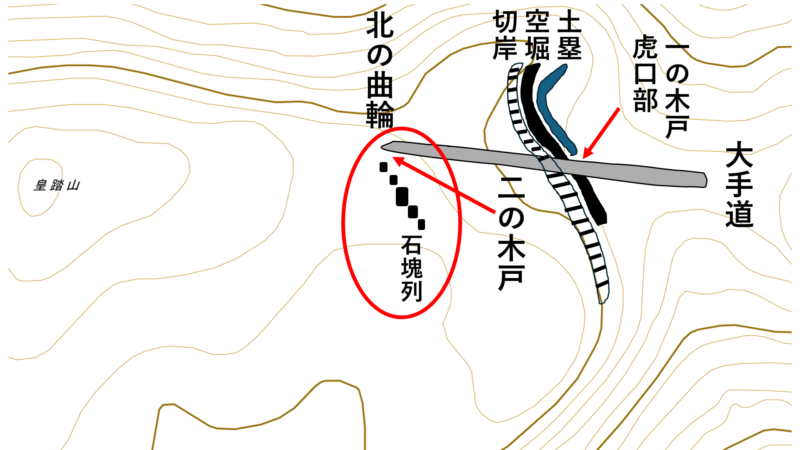

そこで今回は、しし垣(鳥獣対策の石塁)を除いた上で、両者の要素を自分なりに重ねて、整理用の図を作ってみました。

こうして見直すと、同じ遺構をどこに置き、どう読もうとしているのかが、少し見えやすくなります。

初回訪問から時間が空きましたが、準備を整え、初回から

3年後に

再訪しました。現地で重点的に見たのは「土堤(=外郭線に関わる大きな造成)」と「敷石(本曲輪付近)」です。

土堤遺構と(第一)土塁

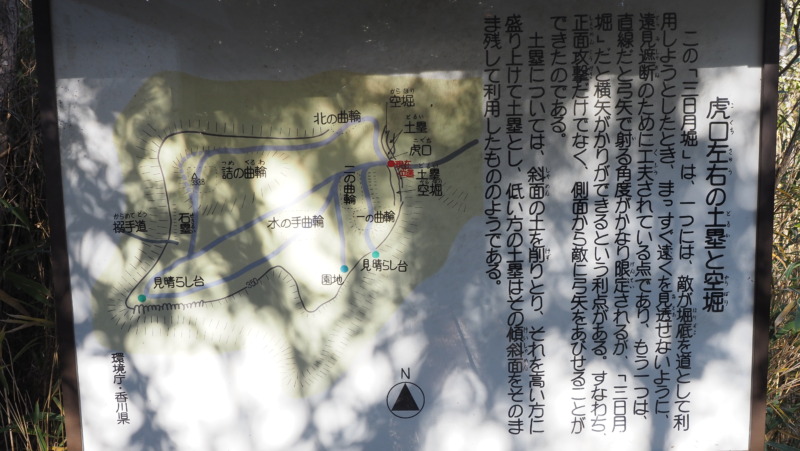

看板の説明と現地の形を合わせると、山頂メサ台地への入口を塞ぐように、土堤(外郭線)が置かれている印象です。

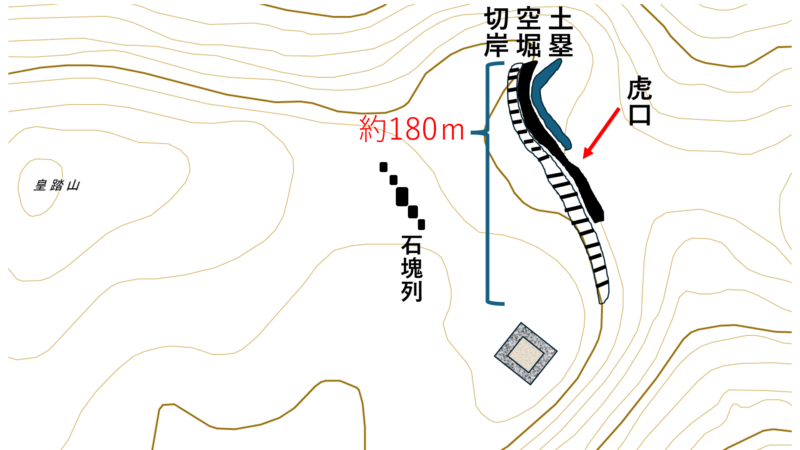

南北にゆるくS字状にカーブし、標高350m付近の稜線を活用して外郭線を作っています。全長180m、途中の木戸ポイントからの長さは北方向へ約120mです。

空堀内を北側に進み、南側を振り返ったところ。土塁の量感がはっきり出ます。

城内側(東側)の土塁の高さは約2~3mほど。途中に竹藪が切れた箇所があり、そこから上がると上部の「北の曲輪」側の平坦地に出ます。山頂部にも土塁があります。

喰違い虎口

大手道に戻り、虎口とされるあたりを確認します。

このあたりが「喰違い虎口」とされる場所。正面の道は大手道で、本来はまっすぐ進む想定です。

立派過ぎる土堤遺構

全長180m(木戸から北へ約120m)、高さ3m規模の「土堤」を見て、城域の規模に対して土量が大きいと感じました。

立派すぎる

曲輪の法面を造成する例は各地で見ますが、「入口を塞ぐように長く厚い土堤を置く」タイプは、個人的には頻度が高くありません。

この規模の造成には、それなりの人数と工程が必要だったはずで、単純な小規模山城の造成量とは別の雰囲気が残ります。

少し藪側にも入ってみます。

こちら側の法面はやや高く見え、3m超ほどに感じます。自然地形だけでは説明しづらい整い方をしています。

二の木戸

「二の木戸」を大手門としている地点。道を挟んで左右に、根石のように見える岩があります。

石塊列

二の木戸から一の曲輪に通じる道上の巨岩列です。自然物にも見えますが、一定の意図で並べたようにも見える配置でした。

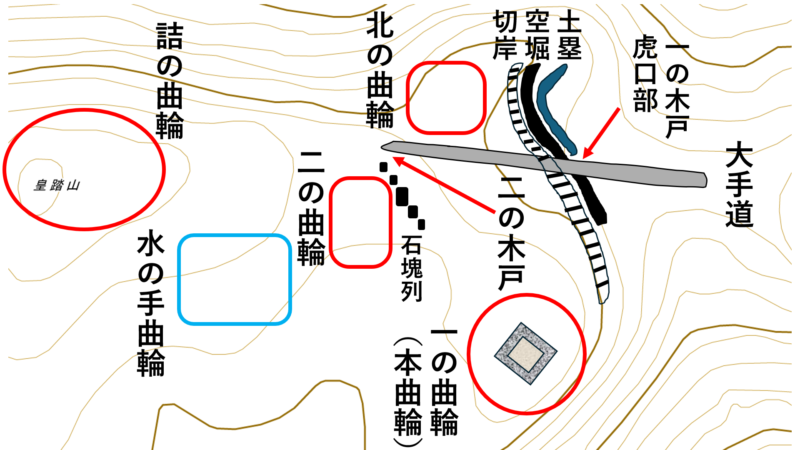

一の曲輪(本曲輪)

そして、今回いちばん確認したかったのが、この「一の曲輪(本曲輪)」です。

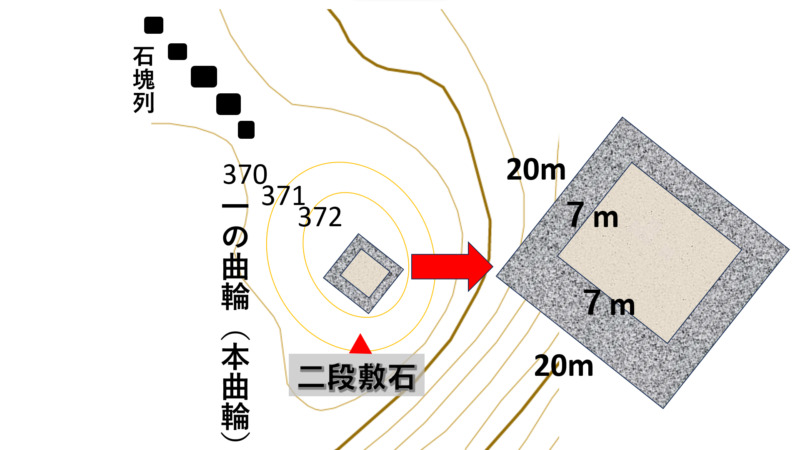

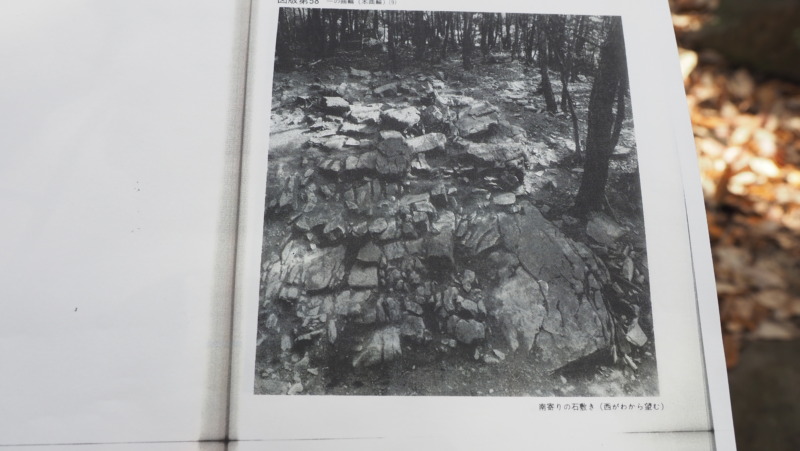

謎の二段敷石

報告書に「敷石(しかも二段)」の記述があり、現地で確認したかったポイントです。

果たして

今回は、皇踏山城が「中世の山城」として流通している根拠を、調査報告書を軸に整理しました。調査段階で、斎藤氏と小和田氏がそれぞれの立場から丁寧に見ていたことは確認できます。

一方で、現地の印象として特に強く残るのは、次の二点です。

- 土堤遺構(大きな土量をもつ外郭線)と、土塁・空堀

- 本曲輪周辺の敷石遺構

これらが何を示すのかは、次回以降でもう一段、落ち着いて追います。

免責

本記事は、現地での観察メモをもとに整理し、筆者なりの解釈を加えた記録です。史実の正確性を保証するものではありません。また、整備状況・所要時間・交通手段・施設情報等は変更される可能性がありますので、訪問の際は必ず最新情報をご確認ください。

コメント