山城ACTレベル:中級 ★★☆

山城Wレベル:W3 ★★★

山城ウェルネス

山城ACTレベル:中級 ★★☆

山城Wレベル:W3 ★★★

ACTレベル設定理由

往復3時間で、体力的には“散歩”を超える行程です。本丸下の分岐以降に急登が入り、「犬返しの険」で負荷がピークになります。道は概ね追えるものの、獣道風の区間や分岐があり注意が要ります。

Wレベル設定理由

隠砦が複数、曲輪も段階的に続き、遺構の拾いどころが多いです。井戸跡(深さの実感)や甕の遺物など、城内の“生活感”が立ち上がります。採石による削り込みが、城域の輪郭と危険域を強烈に可視化してしまっている点も、体験として強い印象を残します。

主なルート

駐車場 → 弥谷寺 → 遍路道(案内矢印)→ 隠砦(1・2)→ 本丸下の分岐 → 犬返しの険 → 本丸 → 二の丸 → 三の丸 → 堀切の石垣 → 井戸跡 → 採石で危険指定の端部(無理しない)→ 往路を戻る

累積標高差と所要時間

所要時間:往復3時間

駐車場 アクセス

大規模駐車場ありますので、安心して止められます。

現地レポート

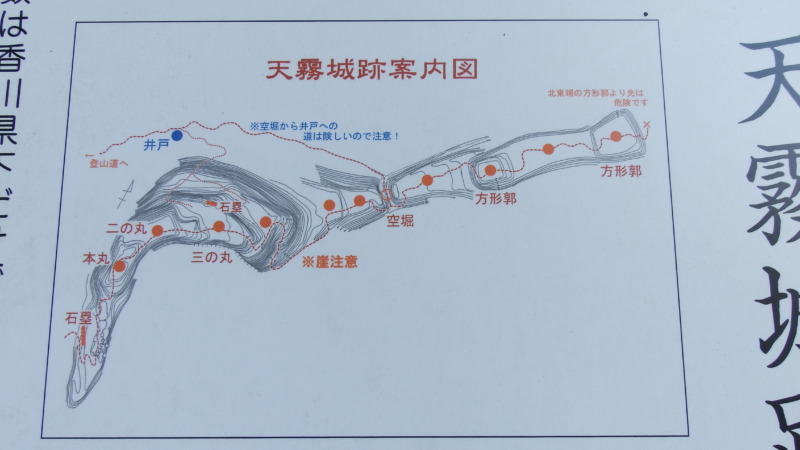

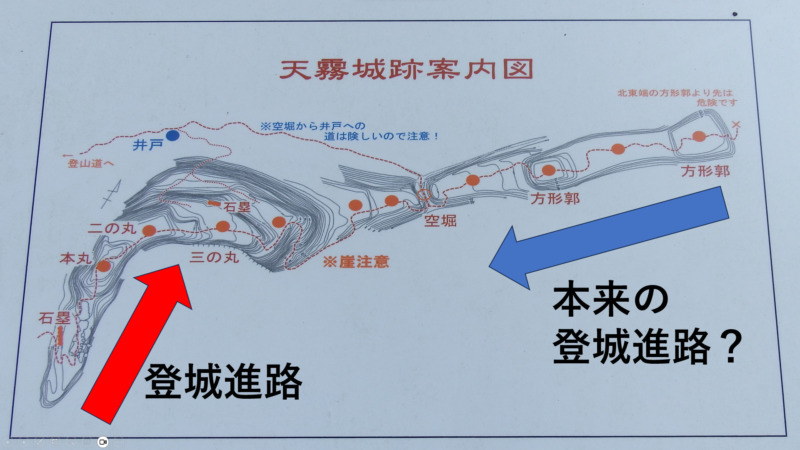

かなり広大。最高所に本丸があり、東に向かって二の丸・三の丸を備える山城。登城道としては、西側の「弥谷寺」から登ることになる様子。本丸背後から登るので、等角線が密で急登が予想されます。

また、この曲輪配置を見ると、本来は東側から登るという気がします。では、なぜこうなのか

恐るべき状況となっております

「これを登るのか~。」と思える眺めです。周辺が平野だけに、非常に目立ちます。圧倒的存在感。これは「時間が掛かりそう~。」しかし、

これですね。実は、城仲間から「天霧城は、無くなるんじゃないか」という話を聞き、急遽、来てみたわけです。なんと採石の攻撃に蝕まれております。かなりエグラレテおり、本来の大手門経由の登城道は消滅した模様。国の指定史跡と採石産業の際のせめぎ合い。

なんということだ

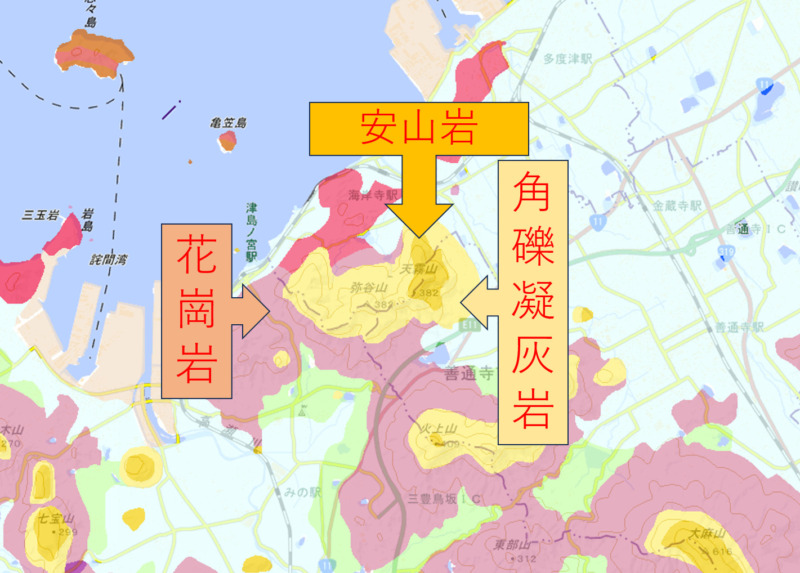

法面を見ると白っぽく見えます。この場所では、一番上にある硬い岩盤「讃岐岩質安山岩」ではなく、その下にある薄黄色の層「角礫凝灰岩」が採石されているようです。

逆に考えれば、ここは山の内部にどれくらい岩が露出しているのかを直接確認できる貴重な場所でもあります。

弥谷寺から登り出し、案内矢印に従い進みます。この道も「遍路道」と書かれており、修行の道ということなのでしょう。

修行の道と言えども、道は緩やかで登りやすいです。

(中間分岐点)隠砦群

出丸に近い武者隠し砦があります。この辺りから防衛度が高くなります。いよいよ城内に突入です。

二つ目の隠砦

二つ目の隠砦。この裏側に空間があり、兵士を隠しておくことができます。

井戸跡と本丸下の分岐

この辺りから、急登の予感。左側に進めば、井戸跡があります。しかし、かなりの獣道風で、進むには注意が必要です。ですので、右側に進みました。

難所 「犬返しの険」

なんというネーミングだ

「犬返しの険」。犬も登るのに、はね返されるほど苦労する急登ということですか!確かに。そら~、ここは本丸下にあたるので、そんなに簡単に登られちゃ困ります。

きつい。

本来の道ではないだけに、キツイ。キツイ。しかし、犬ではない二足歩行型人間に登れない道などありません。どんどん進みます。

一気に、本丸跡へ

やっと着きました。なかなかの道でした。

二の丸

比較的広いスペースがあり、城兵の詰め所や兵糧の備蓄、支援施設が置かれたか

三の丸

さらに外側に位置し、城全体の防衛の第一線を担うエリア

堀切の石垣

このような山頂にも石垣があります。

井戸跡

本格的な井戸を見つけました。今でも現役の様子。ふと深さが気になり、近くにあった木の棒を突っ込んでみたのですが、下まで届かない!木の棒は1.5mぐらいありましたが。相当に深い。底がどうなっているのか非常に気になります。

甕の遺物

確かに、ここで人が生活をしていたようです。甕?の遺物を見つけました。

問題の採石具合

一番東側の方形郭の端まできました。しかし「ここから先は危険です」というような指示があります。あんまりそのような指示を受けたことはありません。つまり、周辺はどのような状況なのかと説明しますと、

こんな状況なのです。南東側がエライことになってます。

高い。ギリギリまで近寄ってみますが、これはさすがに足がすくむ。内側に削られており、これ以上は近寄ることはできません。この恐怖は、山梨の岩殿山城に近いです。

地質を確認

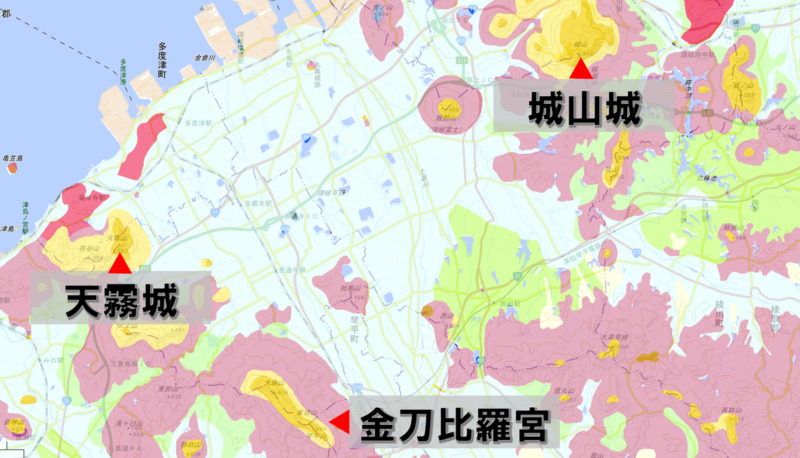

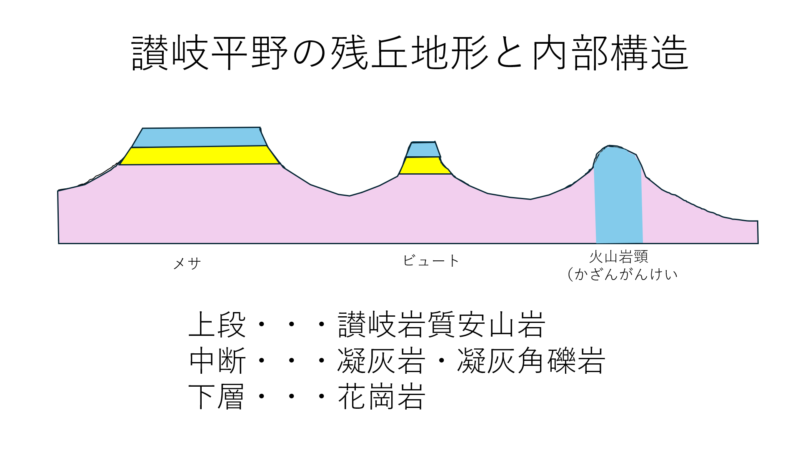

真ん中には、丸亀平野と「櫛梨山城」がありますが、その周辺は、この地方特有の地形。

岩山頂に硬い岩盤として「讃岐岩質安山岩」が乗っかっており、その下の黄色い層は「角礫凝灰岩」、下層のピンク基盤は「花崗岩」となっております。

標高こそ違いますが、屋嶋城、城山城、金刀比羅宮、天霧城と同じ地質をベースにしたということ。つまり、もうこの時点で

名城の証!!

気づき

今回は、「遺跡の保護と産業の維持」という点から考えさせられる低山ハイクとなりました。天霧城は素晴らしい山城です。「天霧」という名前も趣があって良いです。

しかし、採石活動によって一部が損なわれており、特に本丸付近の一部は鋭角に切り取られ、無残な姿となっています。また、二の丸や三の丸の登城道も採石の影響で消失している可能性があります。

これらの状況は、国指定史跡としての保護と採石産業との間でのせめぎ合いを象徴していますね。

この山城の魅力|3つのポイント

① 体験価値(ウェルネス)

往復3時間の低山ハイクとして成立し、最後に本丸へ一気に詰める構成です。「犬返しの険」を越える区間で、身体負荷の密度が上がります。

② 遺構の固有要素

隠砦(武者隠し)が複数あり、曲輪も本丸—二の丸—三の丸と段階的に拾えます。山頂部に石垣が残る堀切、深い井戸跡、甕の遺物など“生活の痕”が見える点も特徴です。

③ 景観・地形の固有性

平野に対して独立して目立つ山容で、遠くから見ても「ここに城がある」と分かる存在感があります。採石で山体が削られ、城域の端が“断崖”として露出している点も、現実を突きつけます。

この城の概要

天霧城(あまぎりじょう)は、香川県丸亀市に位置する中世山城で、丸亀平野に独立してそびえる比高約300mの山頂に本丸・二の丸・三の丸・隠砦群・井戸跡・堀切・石垣などが残る大規模山城です。

築城主・年代は不明ですが、近世まで機能したとされ、近年は採石活動により一部が損なわれているものの、国指定史跡として保護されています。

「犬返しの険」などの難所を越えて到達する山頂からの眺望と、生活の痕跡(甕・井戸)が残る点が特徴で、採石による断崖が城域の輪郭を際立たせています。

免責

本記事は、現地での観察メモをもとに整理し、筆者なりの解釈を加えた記録です。史実の正確性を保証するものではありません。また、整備状況・所要時間・交通手段・施設情報等は変更される可能性がありますので、訪問の際は必ず最新情報をご確認ください。

コメント