山城ACTレベル:中級 ★★☆

山城Wレベル:W3 ★★★

※本記事は、登城の体験記というより「違和感の回収と一次情報の確認」を軸にした調査メモです。城の型としては未分岐直行型ですが、読み物としては“経歴を追う回”になります。

いざ、小豆島へ

ついに相棒のMINIと一緒に、小豆島へ。観光としても人気の島ですが、今回の目的地は別です。

こんな景色もあります。

こんなスポットもあります。

ただし、今回の目的地はそこではありません。

「小豆島にも山城がある」。しかも、皇踏山城(おうとざんじょう)と星ケ城という、少し変わった名前の山城が2つあります。どちらも本土の山城とは様子が違う、という情報がありました。

本来は星ケ城が主目的で、皇踏山城は「立ち寄り」のつもりでした。ところが、実際に歩くと整理しきれない違和感が残り、消化不良のまま終わったのです。

消化不良

という感覚だけが、強く残りました。

基本情報

形態:山城

史跡指定:国の指定史跡

標高:394m

城の整備:登山道あり

所要時間:往復2時間

訪問日:2020.03

駐車場 アクセス

八坂神社周辺に駐車場所を見つけ、停めさせていただきました。

現地レポート

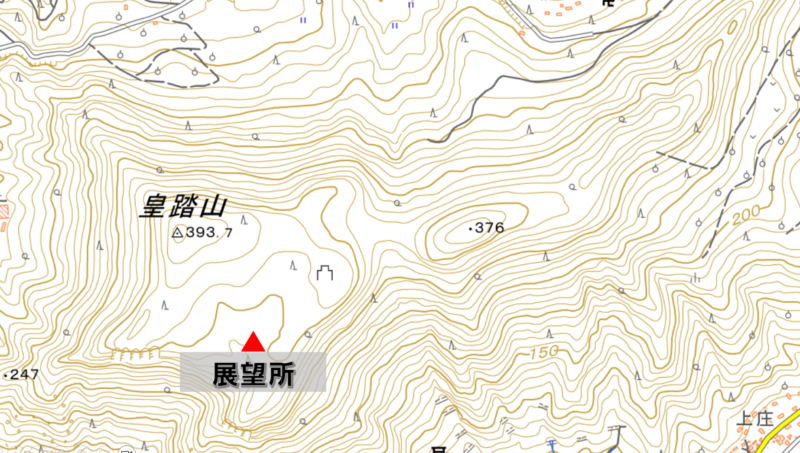

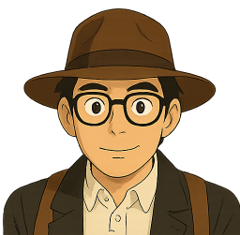

この位置に、案内看板(地図)があります。

地図はいくつかありますが、個人的にはこの図が一番読みやすい印象でした。全体は、岬のように先細る尾根形で、中央部に遺構が集まるように描かれています。

そして、縦横無尽に「石垣?」のような線が連続して描かれています。

赤枠内には、空堀・土塁・大手道・一の曲輪・二の曲輪・水の手曲輪などの名称が並びます。文字情報としては「中世城郭の用語」が揃っています。

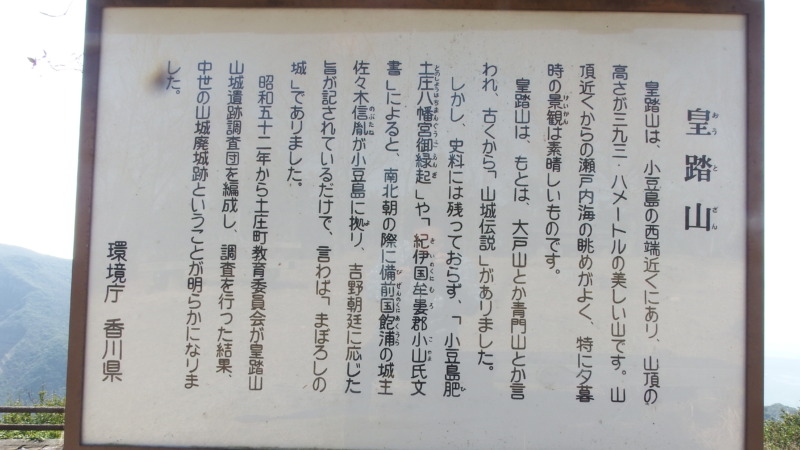

「皇踏山(おうとざん)」という名から、皇族が登頂した記録があるのかもしれません(詳細は未確認)。まずは登って確かめることにしました。

もとは「大戸山」「青門山」などとも呼ばれたようです。古くから山城伝説が残り、「まぼろしの城」とも言われると聞きました。

猫がしばらく付いてきました

滝宮ベース(みんなの秘密基地)側から、道順に上っていきます。斜面が続き、息が上がるタイプの登りです。歩いていると、

石積み?

道脇の茂みの中に、小さな石積み列のようなものが見えます。「もう何か始まっているのか?」と、ここで一度立ち止まりました。

謎の大規模石積群

え!?

山頂に近づくにつれて、長大な石塁が目に入ってきます。城郭の石垣のようにも見えますが、規模と連続性が独特で、判断がつきません。

何これ??

なんだこれは!!

結論として、この石塁は「城の石垣」ではありません。とはいえ、最初の現地印象では城郭遺構と誤認しても不思議ではない見え方でした。

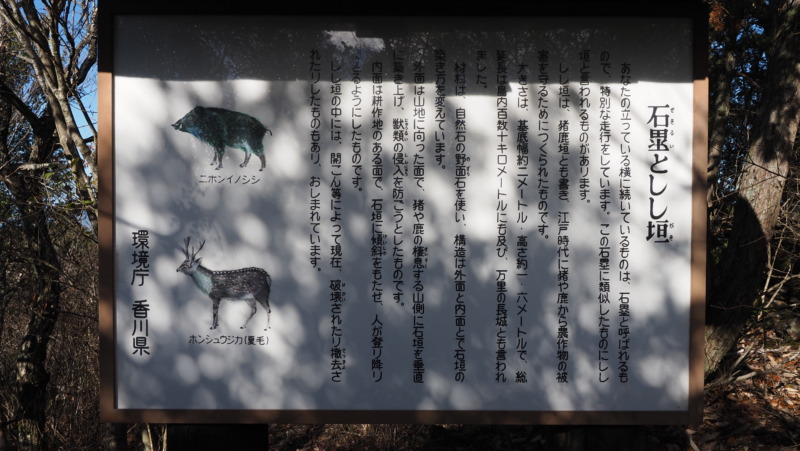

正体は「しし垣」

これらは「しし垣」という石塁で、江戸時代に猪や鹿から作物を守るために築かれたものだそうです。

小豆島の「しし垣」は島内各地に残り、総延長は百数十km規模とも言われます。ここで見たのは山頂部の一部(約1.5km程度)です。

古記録にも登場し、寛政期のはじめに「里正 村上彦三郎」という人物が島内の村落を説得し、短期間で大工事を完成させた、という話もあるようです。

島しょでの鳥獣被害が深刻だったことは、しし垣の規模からも読み取れます。

~参考~

長崎県「対馬」でも、似たような鳥獣被害の話があります

江戸時代に「陶山訥庵(すやま・とつあん)」という奉行により農作物をイノシシの害から守るために、実施されたイノシシの全滅計画「猪鹿追詰(いじかおいつめ)」が有名です。

「陶山訥庵(すやま・とつあん)」

対馬藩の儒医陶山玄育の子として対馬府中(厳原)に生まれ、

1699年(元禄12年)に、第3代藩主宗義真の下で対馬藩郡奉行に就任。「人よりも猪が多い」と言われた対馬で、10年の歳月をかけ、8万頭の猪を退治し、全滅させた。

実は管理人は、この「陶山訥庵のお墓」を訪れたことがあります。

山頂の風景

城の東側、二番目に高い位置に展望台があります。

この展望台あたりが、追える「しし垣」の端という印象でした。眺望は瀬戸内海を広く見渡せ、条件が良ければ四国方面まで見えます。

右の平らな山頂は、屋嶋です。

ん?この風景はどこかで

さらに東側の展望所から、別角度で眺めてみました。

南側を見下ろすと、エンジェルロードが見分けられます。さらに西側を見たとき、

お!

「どこかで見た風景だ」と思いました。長崎県対馬の金田城で見た、山頂部の景観と近い印象です。

~ 参考 ~

偶然なのか、それとも地形と構造が似た条件を作っているのか。皇踏山城が「謎の城」「まぼろしの城」「経歴不明の城」と言われる理由が、少しだけ分かった気がしました。

地質を確認

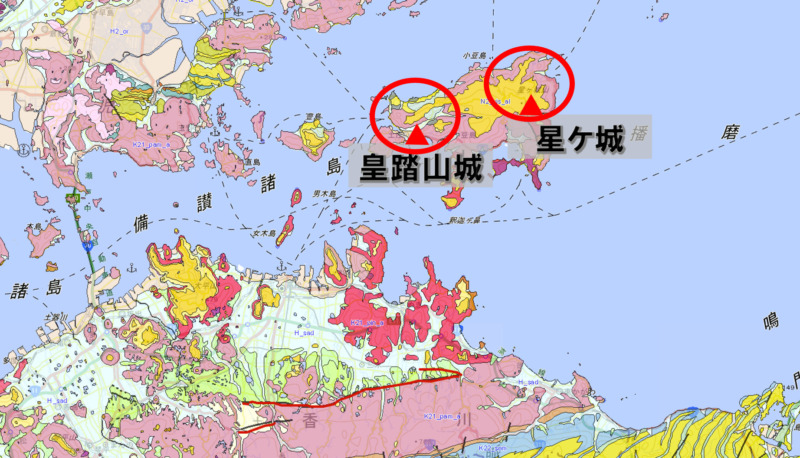

まず地質を確認すると、見覚えのある色の並びに気づきます。

高松周辺の山城と同じ

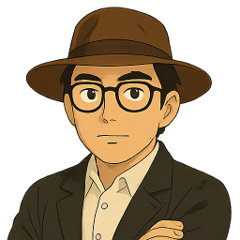

高松周辺の独特な地形について

高松周辺には、火山活動と浸食で形成された特徴的な地形が見られます。地層は概ね、上から次のような構成になります。

山頂部:讃岐岩質安山岩

⇒ 硬く、風化しにくい火山岩。

中間層:凝灰岩・凝灰角礫岩

⇒ 火山灰由来で、比較的削られやすい層。

下層:花崗岩(かこうがん)

⇒ 風化・浸食の影響を受けやすい層。

硬い安山岩が上部を“ふた”のように守り、周囲が削られても山頂部が残る、という形が生じやすくなります。

「メサ」と「ビュート」の違い

硬い地層がテーブル状に残った地形を「メサ」、塔のように残った地形を「ビュート」と呼び分けます。皇踏山城も、地質と地形の条件としては「メサ状」の側に近いと見てよさそうです。

高松周辺の古代山城(讃岐城山城・屋嶋城)と同じタイプの地質条件が見て取れます。事前調査では「古代山城」「戦国の山城」「中世の山城」など解釈が揺れているようですが、地形条件だけを見ても、単純には片付けにくい印象でした。

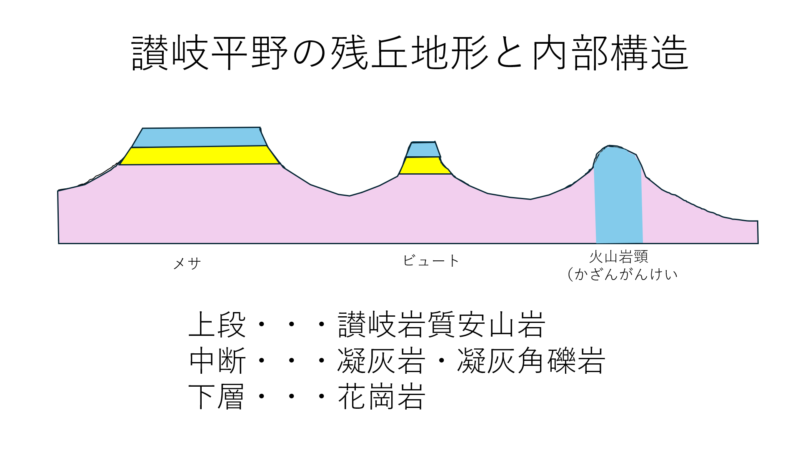

そこで、メサ台地確認で使用した地図の範囲を、もう少し広げて見てみました。

そういえば岡山の古代山城との立地関係も気になり、並べて眺めてみると、

何やら等間隔!

という感覚が出てきました。距離を測ってみたところ、

その距離は、およそ20km前後。偶然なのか、あるいは別の要因があるのか。今回は時間の都合で、ここで一旦終了としましたが、謎は残りました。

この土地に刻まれた違和感は、まだ終わっていません。

再度、縄張り図を見てみる

縦横無尽に続く「石垣?」の線は、鳥獣対策のしし垣だと分かりました。ここから先は、赤枠内に記された空堀・土塁・曲輪などが、城郭遺構としてどう見えるかが焦点です。

中世の山城たる証拠

しし垣が城郭とは無関係だと確認できた以上、肝心なのは赤枠内の遺構です。つまり「この山が本当に中世山城としてまとまるのか」が最大のポイントになります。

そこで案内看板を拡大して、表記と構造を改めて見直しました。

空堀・土塁・曲輪などの文字はあります。ただ、図としてはかなり読みにくい印象でした。

分かりづらい

というのが第一印象です。

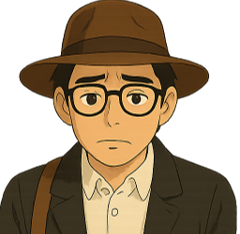

~参考~ 新潟県 春日山城の案内図

これまで多くの中世山城を歩いてきました。中世山城は、現地の形にも一定のパターンがあり、初見でも掴めることが多いです。

皇踏山城は、縄張り図上では土塁と空堀が確認できます。ただ、現地体感としては、連郭状の曲輪列や、竪堀・堀切などの“分かりやすい中世山城らしさ”が薄く、もう少し大雑把な印象が残りました。

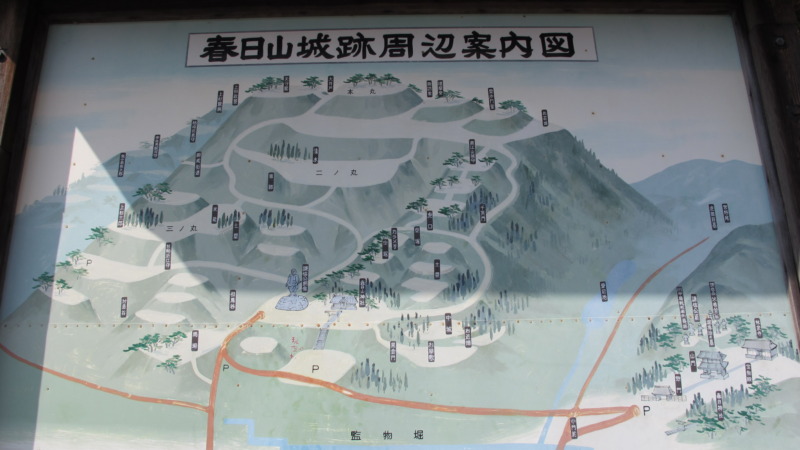

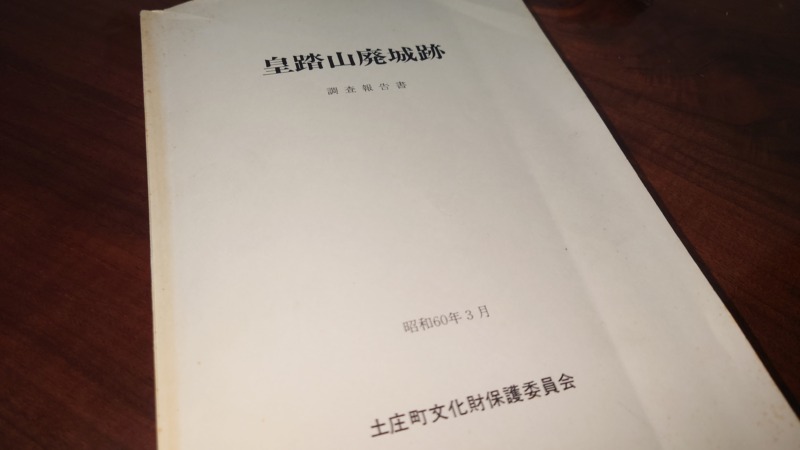

調査報告書を取り寄せる

皇踏山城は「中世の山城である」という評価が、世間では徐々に定着しつつあるようです。

しかし、現地を歩いた体感としては「本当にそれだけなのか?」という疑問が残りました。ならば一次情報に当たろう、と思ったのです。

「そもそも“中世山城”という評価の出所はどこか」

「誰が、何を根拠にそう言い始めたのか」

すると、調査報告書の存在に行きつきました。

偶然、Amazonで販売されているのを見つけ、取り寄せて熟読しました。すると、ここで初めて拾える情報がいくつもありました。

特に「スーパーアドバイザー」の名前を見た時は、正直驚きました。昭和60年頃には業界で知られた方で、中世城郭研究の第一人者として活躍された経歴が読み取れます。

この方が評価すれば、その時点で「戦国期の山城」という見立てが強く流通しやすい。そう感じました。

戦国期の山城

果たして、この山は一体なんなのか。古代山城なのか、中世山城なのか。

「その2」に続きます。

免責

本記事は、現地での観察メモをもとに整理し、筆者なりの解釈を加えた記録です。史実の正確性を保証するものではありません。また、整備状況・所要時間・交通手段・施設情報等は変更される可能性がありますので、訪問の際は必ず最新情報をご確認ください。

コメント