山城ACTレベル:中級 ★★☆

山城Wレベル:W3 ★★★

※本記事は、登城の体験記というより「違和感の回収と一次情報の確認」を軸にした調査メモです。城の型としては未分岐直行型ですが、読み物としては“経歴を追う回”になります。

調査報告書での疑問点

調査報告書は、いつ

管理人は、この調査報告書を熟読して、「ピン」と来たことがありました。まず、報告書が作成された時期は、

「1985年(昭和60年)」

であるという点。この時期は、古代山城研究において、新城発見、新遺構発見で古代山城研究が非常に盛り上がった時期

報告書はなぜ作成された

皇踏山と星ケ城の二つの山城がありますが、然るべき資料にはこれら山城については何ら記載がない。中世山城研究は、小豆島の郷土史上のひとつの課題であり、

兼ねてから噂があった皇踏山は、「古代山城」なのかどうかという学問的な魅力

上記2点が作成目的のようです。

しかし、1985年当時の古代山城研究は、どの程度のレベルにあったのでしょうか?単に山城の存在を確認するだけでなく、遺構の状況やその意義がどこまで解明されていたのかも気になるところです。

管理人が特に注目したのは、報告書中の「6番目」のコメントでした。

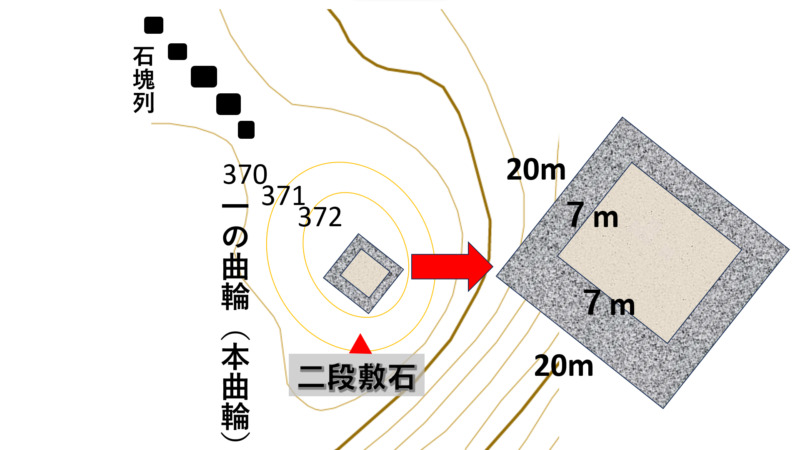

”6.一の曲輪は、山頂第二の高所を使い、自然石と人工による石片とを巧みに配した「石敷き」を示し「特殊」である”

その「石敷き」遺構とは

この部分

この部分は、「特殊遺構」であるとされました。そして、そのまま「中世の山城」という情報が定着したために、「石敷き」の存在が忘れ去られたのではないかと考えました。

もともと方形岩石が多い土地ですが、きれいに並べられており、こちらも明らかに人の手が入っています。

今は落ち葉に覆われているが、かつての発掘調査ではこの下に「石敷」が埋まっている。外郭だけ見ても方形に縁どられており、平坦地であることが分かる。

これはいったい?

ここには何があったのでしょうか。この敷石は何を意味するのか。

周辺で「石敷き」遺構となると

周辺で「敷石」となると、どこがあるだろうかと考えるまでもなく、

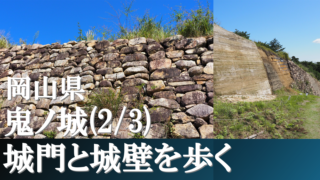

鬼ノ城

にあります。

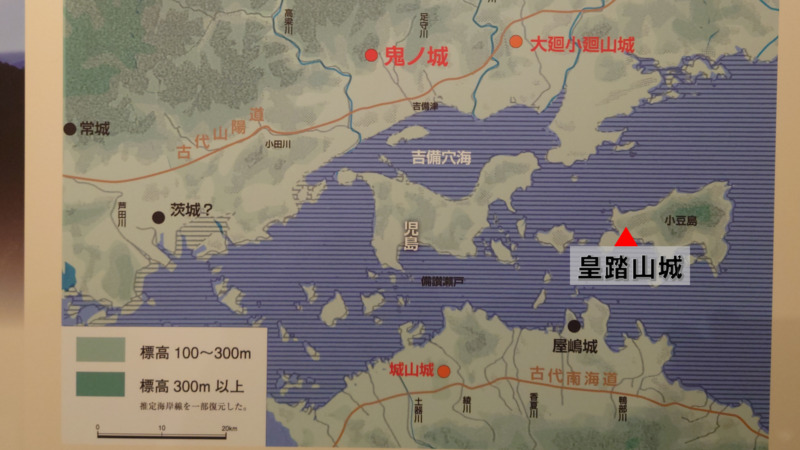

かつて、鬼ノ城の正面には「吉備穴海」と呼ばれる海が広がっており、まさにその海に面した山城として、見下ろす絶好の立地にありました。また、現在の児島地域もかつては文字通りの島であったことが知られています。

「この海域は、古代の海上交通を考えるうえで要衝だった可能性があります。皇踏山がその周縁に位置する点は、城の性格(古代か中世か)を考える際の“引っかかり”として残ります。」

鬼ノ城の「石敷き」遺構

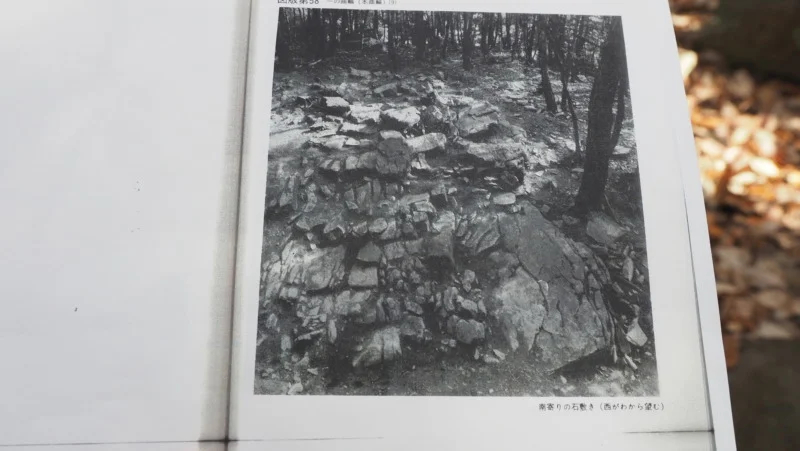

「鬼ノ城」ですが、ここに石敷き遺構があり、びっしりと、石畳みのように敷石がされております。

敷石の役割は、雨水により城壁が崩れないよう保護するためのものと考えられており、その岩石量はおびただしい量となります。この城の随所で確認することが出来ます。

石垣の下段においても、雨水の崩落から守るために石が敷き詰められております。また、この敷石防備は、国内の古代山城では他に例がなく、百済の山城でも数例あるぐらいで、非常に特殊な遺構のようです。他には、

調査報告書が作られた頃の時代背景

調査報告書が作られた前後の時代背景はどのようのものだったのかを調べてみました。

1970年代から古代山城研究は急速に盛り上がりを見せ始めました。

具体的には

1971年に岡山県の鬼ノ城が発見され、

1973年には同じく岡山県の大廻小廻山城、

1977年には愛媛県の永納山城、

1978年には奈良県の高安城が次々と見つかりました。

そして1990年代に入ると、各地の古代山城で継続的な調査が進められるようになります。瀬戸内地域では、

1985年から1989年にかけて大廻小廻山城(岡山県)の調査が行われ、

1994年からは鬼ノ城(岡山県)の調査が継続され、大きな成果を挙げていました。

1993年に金田城(長崎県)、御所ケ谷城(福岡県)の調査

1994年に鹿毛馬城(福岡県)の調査

1987年に播磨城山城(兵庫県)の発見

1998年に屋嶋城(香川県)の南嶺石塁発見

1999年に阿志岐山城(福岡県)、唐原山城(福岡県)発見

と、研究調査と新しい発見が相次ぎ、盛り上がった時代でした。

その頃、岡山県の鬼ノ城では

1971年に鬼ノ城を発見

1978年に山陽放送の後援で遺跡全体の範囲確認と実測調査

が行われ、その後に時間を置き

1993年東門での門礎石の発見

1994年東門跡の発見

1996~総社市によって、外郭線調査が毎年続けられ、鬼ノ城での外郭線調査や城門などの構造が明らかになると、

1999年の城内試掘調査、

2006年からの本格調査が行われ、その存在価値が確認されたとのこと。

その頃、皇踏山城では

1977年 皇踏山山城遺跡調査団を編成

1973年、1982年に土庄町が主体となり、大正大学 斉藤忠博士を調査主任に行われる。

1976年 南北180mに渡る雄大な土塁と、その外側に空堀を発見。中世の山城の特徴を示すと判断。

1982年 虎口とみられる場所の発掘調査を開始

1985年(昭和60年)に、「皇踏山廃城跡 調査報告書」としてまとめられた。

皇踏山城の見解

学者の見解

正式な報告書と著名な学者による最終結論として、「大正大学 斉藤忠氏」は

南北朝の頃に築かれたものであり、城としての性格は居城的な性格のものではない一種の山砦の拠点とみるべきであろう

また、「静岡大学 小和田哲男氏」は、

空堀と土塁の存在によって、皇踏山城が城址であったことが確実となった

城主の日常の居城としてではなく、烽火台、見張台的なものとして築かれたものと推定されるのである

とのことです。

見晴らし台から屋嶋城を見てみる。これは、烽火が上がったら十分に見える距離。

山頂側から岡山県側を見てみても

かなり近い

特に、斉藤忠氏は、この山を「古代山城」に相応しいと考え、全山を隈なく踏査して古代山城の特色をもつ渓流部を調べたり、防御施設を調べたりされました。

また、人工的な列石(神籠石)を探したが、古代山城とする確固たる証拠は見つけられなかったとのこと。

謎の敷石については

この調査報告書では、この一の曲輪(本曲輪)の敷石について、5,6ページに渡り、随所に測量結果が出てきます。また、現場写真も全8ページほど掲載されており、資料も豊富です。

「大正大学 斉藤忠氏」は、「石敷き」を「特殊」である程度の結論。「静岡大学 小和田哲男氏」は、この「石敷き」については全く触れていません。

”6.一の曲輪は、山頂第二の高所を使い、自然石と人工による石片とを巧みに配した「石敷き」を示し「特殊」である”

※参考文献 皇踏山廃城跡調査報告書 (1985年) 土庄町皇踏山城調査委員会 | 1985

個人的見解

皇踏山廃城跡調査報告書(1985年版)を取り寄せて読み、実際に皇踏山城にも登ってみました。残念ながら、皇踏山城は「古代山城」ではない。

しかし、両氏の見解を踏まえつつ、管理人の個人的な考えを加えるならば、かつて、この山には何らかの施設が存在していたのではないか、と考えています。

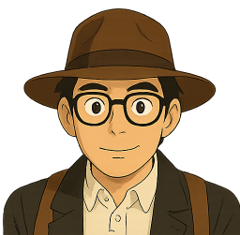

理由①占地

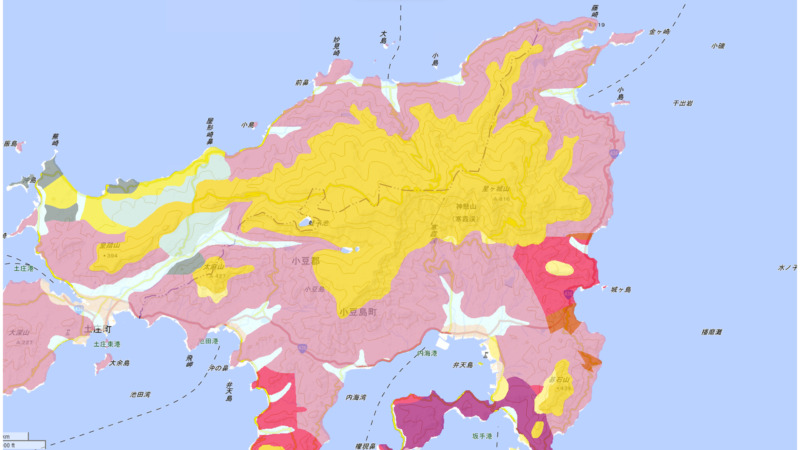

通常、古代山城は上図からも分かる通り、海からちょっと10km程度内陸に築城されることが多いようです。瀬戸内近辺の古代山城は、古代山陽道、古代南海道に沿っていることもポイントとなります。

皇踏山が一般的な古代山城の占地セオリーから外れていることは確かです。

しかしながら、

他の古代山城との距離感

メサ台地という地質的特徴(讃岐屋嶋城との共通点)

ヤマト朝廷が構想した防衛網の一環である可能性

これらを総合的に考えると、小豆島というこの地が何も築かれずに単にスルーされているとは考えにくいのです。

理由②土器が発見されていない

調査報告書を読み、気が付いたことは、通常行われる「トレンチ調査」が全く実施されていません。調査は、地表面の整地調査で終わっています。その際も土器は全く発見されなかったとのこと。

中世や近世の陶磁器破片の出土が無かったということです。

理由③星ケ城との関係性

当然、よく比較されるのがこのお隣にある「星ケ城」との違いです。両城は、訪れたことがある方でしたら、全く違うということにすぐ気がつくと思います。別物です。

星ケ城こそ、南北朝期の武将である佐々木信胤が築城した城だと思います。その周辺にも「安田城跡」「天王山城」(安田地区)や「城が島城跡」(橘地区)、高壺城跡(入部地区)等の城跡や

佐々木信胤「城崩れ」伝承など、その後の佐々木信胤の動向が伺えますが、この皇踏山城には何も触れられていません。

理由④倭王権との関係性

小豆島には島最大の「宮丘古墳群」があります。その中に「頂上墳」と呼ばれる最も豪華な古墳があります。この古墳は、古墳時代前期後半~中期前半のもので、中からは、

銅鏡

鉄刀

鉄鏃

瓜型銅鏃

斧

が出土したとのこと。位置的にも皇踏山の麓にあります。これは、4世紀頃から倭王権と関係があったことが伺いしれます。

訴え!

掘ってみなきゃ分からない。

ぜひ、土堤遺構のトレンチ調査をおこなって下さい。

参考文献:

土庄町皇踏山城調査委員会 皇踏山廃城跡調査報告書 (1985年)

向井一雄氏 『よみがえる古代山城』(吉川弘文館、2016年)

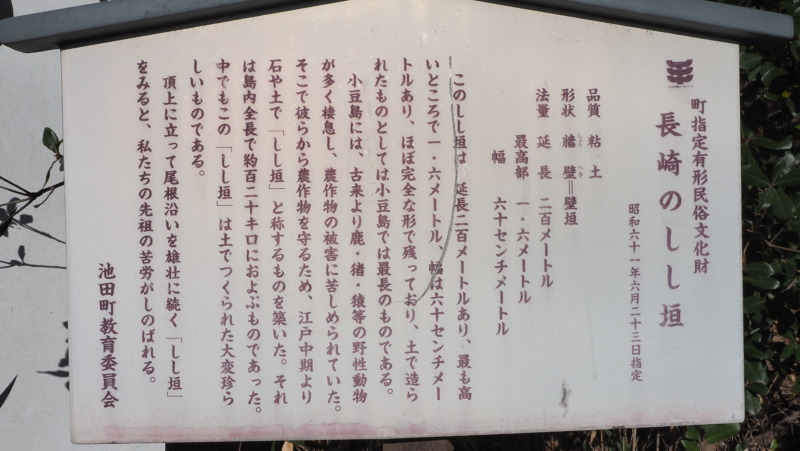

「シシ垣」という存在

小豆島は、今は「オリーヴ」を島のシンボルとして観光客誘致を積極的に行っています。

しかし、「観光」という言葉には、その土地に「光を当てる」という意味もあります。実は、小豆島は「しし垣の島」でもあるのです。

地質図でもお分かりのように、山頂に「讃岐岩質安山岩」が乗っかっており、その下は「角礫凝灰岩」、下層の基盤は「花崗岩」から出来ております。

その結果、「猪」「鹿」などの鳥獣害から島民を守るために造られた全長120㎞にも渡る「しし垣」が非常に面白いです。

皇踏山山頂のしし垣

しし垣は、山城の石垣ではない

ということで、しし垣と山城は分けて考えないと、「本質」を見誤ることになりそうです。

たまにこのような「囲い遺構」があります。この用途はなんなのか不明。

何が面白いかというと、このしし垣、驚くべきことに、山中の起伏や地形をまるで無視するかのように、縦横無尽に巡らされているのです。

「普通はこう来るだろう」と思ったところに現れず、「なぜここに?」という場所に現れる。

その予測不能な展開、まさに“読めなさ”こそが最大の魅力。ただの構造物ではなく、動きのある謎解きのような存在なのです。

これが登り口にあった看板に書かれていた石塁は、これらのことだったのです。

たとえ中世や戦国時代の石垣でないと頭ではわかっていても、「やはり、もしかして……これは山城の石垣なのでは?」と、そう思わずにはいられません。それほどまでに圧巻のスケールなのです。

巨大しし垣の城 皇踏山城

長崎のしし垣

他で特異的なのはこの「長崎のしし垣」。

なのです。

風化によりドンドン浸食されていますが、これは花崗岩を細かく砕いた「まさど」を練って作ったもののように見えます。岩石がないこの地域では、土塀を作って鳥獣害から身を守ったということが読み取れます。

小豆島観光は、日帰りの場合どうしてもフェリーの時間との戦いになりますが、もし時間に余裕があれば、ぜひ「しし垣見学」に的を絞って島全体を歩き回るのも、かなり面白い体験になると思います。

山城のロマンとは違うかもしれませんが、これを山中に積み上げた島の人々の労力は、想像を絶するものだったはずです。

ところが近年では、開発の影や風化が進み、このしし垣も徐々にその姿を消しつつあります。

いくつかの文献にも、「この遺構は人々の記憶から忘れられつつある」と書かれていました。

当ブログのテーマでもある「ツーリズム(目的をもった観光)」では、このしし垣を見て歩くことも、その土地の文化に触れる貴重な体験になると思います。

※参考文献:

皇踏山城資料/猪垣遺跡考(斎藤忠) 日本古代遺跡の研究-論考編 1976

猪鹿垣遺構を残し伝えるために-(港誠吾)日本の

免責

本記事は、現地での観察メモをもとに整理し、筆者なりの解釈を加えた記録です。史実の正確性を保証するものではありません。また、整備状況・所要時間・交通手段・施設情報等は変更される可能性がありますので、訪問の際は必ず最新情報をご確認ください。

コメント