山城ACTレベル:初級 ★☆☆

山城Wレベル:W3 ★★★

山城ウェルネス

山城ACTレベルの設定理由

登りは短時間で、行程の中に急な区間があります。距離が長くないため、全体としては自分のペースで歩きやすい部類です。短い登城で主郭周辺まで到達できる点を踏まえ、初級としました。

山城Wレベルの設定理由

登城口から石垣帯までの切り替わりが早く、短い時間でも場面が変わっていきます。搦め手から見上げる石垣の迫力と、曲輪内の落ち着きが連続して現れます。行程は短い一方で印象の層が重なるため、W3としました。

主なルート

・登山口 → 主郭石垣(往復40〜60分)

累積標高差と所要時間

累積標高差:未計測 / 所要時間:往復40〜60分

アクセス・駐車場

登城口は「松倉シンボル広場」横に整備されており、数台分の無料駐車が可能です。

JR高山駅からはタクシーで約10分ほど。バス利用時は最寄り停留所から徒歩移動となります。

トイレは麓側に限られるため、市街地で事前に済ませると安心です。

現地レポート|ルートと見どころ

駐車場がありますので、さっと停めて道順で登ります。

石切り場でしょうね

手前に堀切があったのでしょうね。

20分ぐらい登れば

搦め手から入り、主郭周辺石垣へ

滋賀の安土城と似ている点

見えてきました。見えてきました。

搦め手から登ることになりましたが、なんとも豪快です!

大きな岩石は「見せるため」に置いている。とも考えられます。

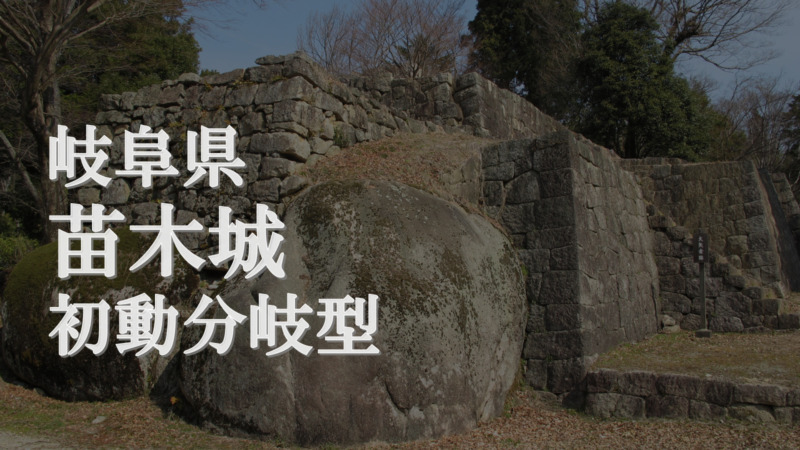

濃飛流紋岩による野面積み。しかも、この長辺岩を横に並べる積み方は、どこかで見たことがありますね

安土城

野面積みは全国各地にありますが、この長辺岩を使い方などは、雰囲気が似ている気もします。加えて、濃飛流紋岩は「溶結凝灰岩」です。安土城に使われている湖東流紋岩も同じ「溶結凝灰岩」。

岩質が同じなら、積み方も似てくるのかもしれません

この無骨な感じが最高!

徳島県の一宮城にも似ている

感じたことは、

山頂部にドンと置かれた感じがする

ことです。

もともとは、平坦地だったか多少の石垣はあったのかもしれませんが、この石垣は、完成度がかなり高いように思います。総石垣の造り方を熟知している者がさっさと造ったという感じ。

似たような印象を受けたのは、徳島の一宮城の主郭周辺石垣。あちらは、蜂須賀家が改修し、石垣を築いたようです。

特に、主郭への登り口は、非常に傾斜がきつく「急拵えで造りました」という印象を受けました。

この松倉城も金森家が改修を行ったと聞きます。松倉城も一宮城も同時期に織田家家臣が改修を行っているので、なにやら共通点があるように思えます。

二ノ丸 旛立岩

なんとも大きな旛立岩。この上に登ってみたいところ

この辺りの石垣は、また雰囲気が違う気がします。主郭周辺と比べると、ディテールが違うことに気が付きます。

二ノ丸と大手門跡

眺望

残雪の山最高~

そして、本丸へ

この城の概要

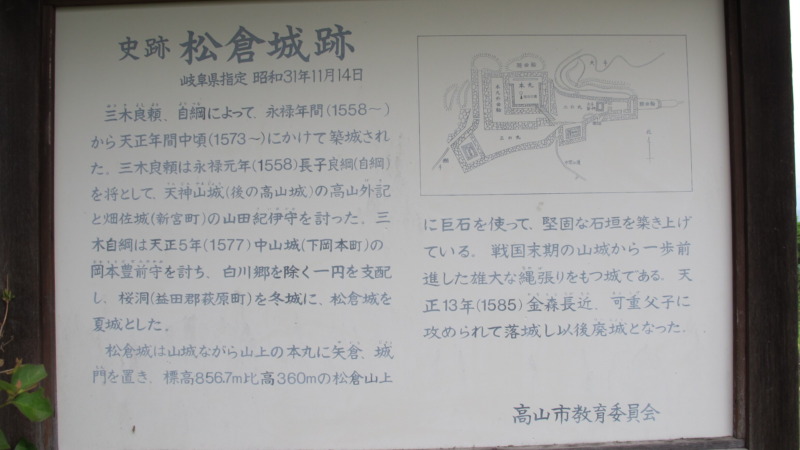

飛騨松倉城は、飛騨国の要衝を見下ろす山上に築かれた戦国期の山城で、三木氏の居城として知られています。

主郭周辺には金森氏改修期の影響とされる石垣が残り、山頂に石垣を配した織豊期的構成が際立ちます。

この山城の魅力|3つのポイント

① 体験価値(ウェルネス)

短い行程の中に急な登りがあり、歩くリズムが切り替わっていくのが分かりやすい山城です。主郭周辺に着くまでの間に、目線と足運びが自然に整っていきます。

② 遺構の固有性

主郭周辺には野面積みの石垣が連なり、石の使い方や積み方の雰囲気が印象に残ります。搦め手側から見上げる石垣の量感が、この城の見どころです。

③ 景観・地形の固有性

松倉シンボル広場から短時間で山頂部へ上がれる立体感があります。二ノ丸周辺や眺望地点など、短時間でも場面が切り替わっていきます。

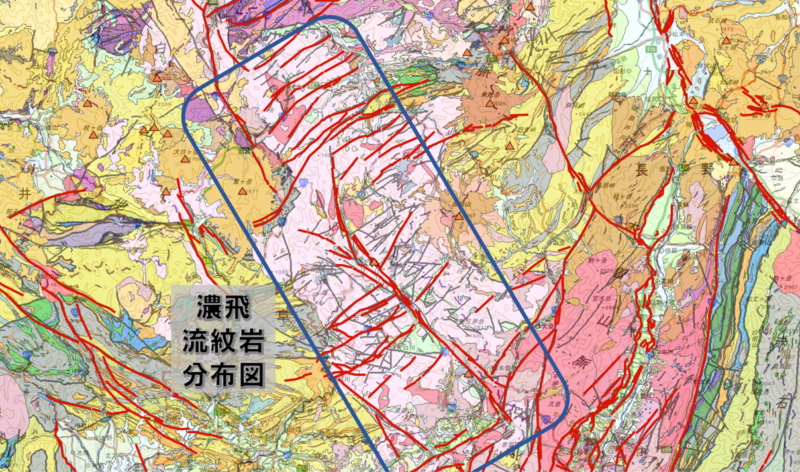

地形・地質のポイント

城域は濃飛流紋岩帯上に位置し、山頂部には巨岩や岩盤が連続しています。石垣や石材の存在を理解する上でも、周辺の岩盤環境を意識しやすい場所です。

苗木城でもお話しした

濃飛流紋岩帯

その北部にあるのが、飛騨の松倉城です。

つまり、岩石は割と豊富にあるだろうと想像が付きます。

周辺観光・温泉(地域再生)

温泉|高山グリーンホテル 天領の湯

松倉城から車でアクセスしやすい日帰り入浴施設です。登城後の移動に組み込みやすく、短時間でも立ち寄れます。

グルメ|飛騨高山の和定食

高山市街の定食店は選択肢が多く、登城後に無理なく食事が取りやすいです。焼き魚や小鉢のある定食は、歩いた後でも重くなりにくい印象でした。

名所|高山陣屋

市街地で立ち寄りやすい史跡です。山上の城と町場の拠点を見比べると、地域の構造が掴みやすくなります。

まとめ

飛騨松倉城は、短時間で主郭周辺の石垣と山上の景観をまとめて味わえる山城です。

搦め手から見上げる石垣の量感と、曲輪の段々が連続して現れ、行程の短さ以上に印象が残ります。

主な出典

- 高山市公式サイト「松倉城跡」関連資料

- 産総研地質調査総合センター「20万分の1日本シームレス地質図V2」

- 現地案内板・登山案内図

免責事項

本記事は、現地での観察メモをもとに整理し、筆者なりの解釈を加えた記録です。史実の正確性を保証するものではありません。また、整備状況・所要時間・交通手段・施設情報等は変更される可能性がありますので、訪問の際は必ず最新情報をご確認ください。

コメント