ー大野城・基肄城・阿志岐城を支えた周辺支援層の可能性ー

要旨

北部九州には、大野城・基肄城・阿志岐山城といった大規模古代山城が集中して築造されている一方で、その周辺には外郭線(列石・土塁)を主体とする小型の神籠石系遺構が多数分布する。

これら小型遺構は、居住痕跡や生活遺物が乏しく、防衛拠点としては不完全であると評価されてきた。

本稿は、神籠石系遺構を独立した城郭としてではなく、大規模古代山城から成る羅城的システムを運用面で成立させるための周辺支援層として捉え直す可能性を検討する。

形成過程、構造的特徴、行動誘導機能、さらに屯倉との関係を整理することで、神籠石系遺構の役割を最小限の仮説として提示する。

1.問題設定

北部九州の古代山城群に関する研究では、築造年代や史料記載に基づく「出来事の順序」が重視されてきた。しかし本稿では、それらはひとまず置いておき、まず「必要が生まれる順序」に着目する。

すなわち、国家が北部九州を統合し、対外緊張に備える過程で、巨大拠点(大野城・基肄城)だけでは運用が成立しないという欠落が先に生じ、その欠落を補う装置として小型遺構群が意味を持ち始めた、という理解である。

北部九州は古くから中央にとって統治・軍事の要衝であり、その象徴的事件が磐井の乱(527–528年)である。この事件は、北部九州が単なる辺境ではなく、軍事動員と直結する地域であったことを示す。

乱後、統治体制の再設計が進んだと考えられるが、重要なのは、制度だけでは非常時に人は動かないという点である。

2.形成過程:白村江敗戦後の防衛体制と構造的欠落

決定的な転回点が白村江の戦い(663年)である。

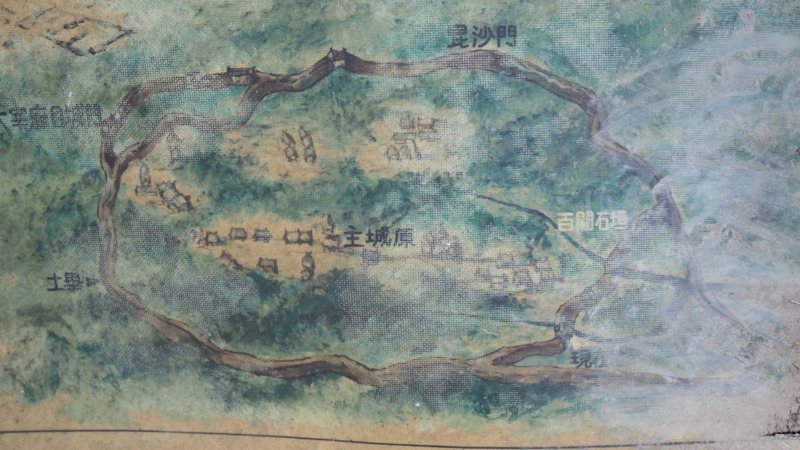

倭が唐・新羅連合軍に敗れたことで、北部九州には侵攻を想定した防衛体制の構築が急速に求められた。史料上、664年に水城、665年に大野城・基肄城が築かれたとされるが、これらは単独の土木事業ではなく、大宰府周辺に集中防御態勢を構築するセットとして理解されている。

さらに、この態勢は阿志岐山城を含む「羅城」として語られることがある。

しかし、大野城(外周約8km)、基肄城(約4km)、阿志岐山城(約3.5km)という巨大拠点は、戦略的には合理的である一方、日常的な巡視・集合・再編・命令浸透を担うには運用負荷が大きいと考える。

ここに、「本城は存在するが、それだけでは足りない」という構造的欠落が生じる。

3.神籠石系遺構の役割:周辺支援層という位置づけ

この欠落を埋める存在として、北部九州とその周辺に分布する小型神籠石系遺構が位置づけられる。

女山・雷山・高良山・杷木、さらに御所ヶ谷・唐原山・鹿毛馬などは、大規模山城の縮小版として見ると防御性や居住性に弱点を持つが、巨大拠点の運用を成立させる支援層として捉えた瞬間、その存在理由が明確になる。

第一に、生活遺物や居住痕跡が乏しい点は、未完成ではなく非滞在性が一貫した性格と理解できる。

第二に、外郭線(列石・土塁)の連続性が卓越し、内部造成よりも線に沿った移動・周回に適した構造を持つ。

第三に、列石は土留めとして理解でき、巡視や移動の主動線は土塁上に置かれると考える方が自然である。

以上から、神籠石系遺構は戦闘拠点(点)ではなく、人を動かし集団行動を成立させ、巨大拠点に接続する運用層(面)として理解できる。

4.屯倉との関係と東側支援帯

神籠石系遺構を理解する上で重要なのが屯倉との関係である。

屯倉は平野部や水系に立地する国家直轄の生産・集積拠点であり、人口と資源を「留める」制度的基盤であった。筑前・筑後・肥前東部に加え、豊前・豊後地域の豊の屯倉は、瀬戸内と九州を結ぶ後背基盤として機能したと考えられる。

この定着圏(屯倉)と筑紫の羅城を結ぶ中間帯に位置するのが、御所ヶ谷・唐原山・鹿毛馬といった神籠石系遺構である。

これらは防衛線ではなく、定着圏から実戦圏へ人を移行させるための東側支援帯として理解できる。とくに御所ヶ谷は規模・立地の点で、この支援帯の中核を担った可能性が高い。

5.運用と訓練的機能

本稿でいう「訓練」とは、制度化された軍事教練ではなく、空間構造が反復行動を誘発するという意味に限定される。神籠石系遺構の周回型構造は、

①一定距離の持続的歩行

②動線の限定による隊列形成と同期

③日常行動から集団行動への切り替えを自然に生み出す

当時の社会が在地動員に依存していたとすれば、巨大拠点のみでこれを形成することは困難であり、神籠石系遺構はその準備段階の場として機能した可能性がある。

6.「60〜90分帯」を超えると何が起きるか

神籠石系遺構および大規模古代山城の外周規模を評価する際、単純な延長距離や面積ではなく、「一周に要する時間帯」に着目する。

とくに、60〜90分程度で完結する周回と、それを超える規模との間に、運用および行動様式の質的差が生じる可能性について、以下に二つの機構仮説として提示する。

仮説A:統制コストの跳ね上がり(運用破綻仮説)

60〜90分程度で完結する外周規模では、巡視・監視・伝令・簡易補修といった行為が、特別な準備を要しない「日常業務」として成立しうる。

これに対し、120分を超える規模では巡視はイベント化しやすく、対応の粒度が落ちる。さらに180分以上を要する規模では、常駐・分担・交代・補給といった制度的仕組みが先行して必要となり、遺構の規模は制度設計の問題へと移行する。

仮説B:身体の同期が切れる(周回体験分断仮説)

60〜90分程度の行動時間は、集中・記憶・判断が連続的に維持されやすく、周回を一つの体験単位として把握しやすい。

一方、2時間を超える行動では休憩や注意分散が不可避となり、周回は複数区間の寄せ集めとして認識されやすくなる。

この差異は、象徴的意味づけを断定せずとも、行動様式の違いとして説明可能である。

周回距離と所要時間の目安

なお、ここで扱う外郭線総延長については、距離そのものではなく、行動として要する時間帯に換算することで、運用上の意味を把握しやすくなる。

一般的な成人の歩行速度は、平地で時速約4km、起伏や未整備路を含む場合には時速約2.5〜3km程度とされる。

これを前提とすると、外周約2kmの遺構は、おおむね40〜50分程度で一周可能であり、巡視・確認・集団行動に伴う立ち止まり等を含めた場合でも、概ね50〜60分前後に収まる規模と推定される。

この時間帯は、特別な休憩や交代を要さず、行動を連続した一単位として把握しやすい範囲に相当する。

したがって、外郭線総延長が概ね2km前後に集中する小型神籠石系遺構は、意図的か否かを問わず、「60〜90分帯」で完結する周回行動と親和的なスケールを持っていた可能性がある。

もっとも、これは実測に基づく断定ではなく、距離と行動時間の関係を整理するための作業仮説に過ぎない点を付記しておく。

7.結論

北部九州の小型神籠石系遺構は、防衛拠点として不完全だったのではない。

屯倉(定着)―神籠石(移行)―大規模古代山城(実戦)

という三層構造の中で、大野城・基肄城・阿志岐山城から成る羅城的システムを成立させるための周辺支援層として位置づけることで、その存在理由は整合的に説明できる。

神籠石系山城は城ではない。しかし、城を成立させる装置であった。

外周規模の整理

以下に、北部九州における主要な古代山城および神籠石系遺構の外周規模を整理する。

この整理から、大規模古代山城と小型神籠石系遺構との間に、明確なスケール差が存在することが確認できる。

表 北部九州における主要古代山城・神籠石系遺構の外周規模(概略)

〔大規模古代山城〕

| 遺跡名 | 所在地 | 外周規模 |

| 大野城 | 福岡県太宰府市ほか | 約8.0km |

| 基肄城 | 佐賀県基山町ほか | 約4.0km |

| 阿志岐山城 | 福岡県筑紫野市 | 約3.5km |

〔小型神籠石系遺構〕

| 遺跡名 | 所在地 | 外郭線総延長 |

| 帯隈山神籠石 | 佐賀県佐賀市 | 約2.4–2.5km |

| おつぼ山神籠石 | 佐賀県武雄市 | 約1.7km |

| 女山神籠石 | 福岡県みやま市 | 約2.8–2.9km |

| 雷山神籠石 | 福岡県糸島市 | 約2.5–2.6km |

| 高良山神籠石 | 福岡県久留米市 | 約1.5–1.6km |

| 杷木神籠石 | 福岡県朝倉市 | 約2.2–2.3km |

| 御所ヶ谷神籠石 | 福岡県行橋市 | 約2.8–3.0km |

| 唐原山神籠石 | 福岡県築上郡 | 約1.6–1.8km |

| 鹿毛馬神籠石 | 福岡県飯塚市 | 約2.0–2.3km |

※本表の数値は各調査報告書に示された概略値を基に整理したものであり、保存状況・復元範囲・算定方法の差異により若干の幅を持つ。厳密な比較ではなく、規模帯の把握を目的とする。

位置づけに関する注記(私見)

本稿で提示した神籠石系遺構の位置づけは、従来の古代山城研究や神籠石研究を否定するものではない。

とくに、防衛施設・境界施設・象徴的構造物といった既存の解釈は、各遺構の形態や出土状況を踏まえた重要な成果であり、本稿もそれらの蓄積に多くを負っている。

そのうえで本稿は、個々の遺構の性格を断定するのではなく、北部九州に集中する大規模古代山城群の運用という視点から、神籠石系遺構を周辺支援層として再配置して捉える可能性を提示するものである。

したがって、本稿の議論は仮説的整理にとどまる私見であり、今後の考古学的調査や比較研究によって検証・修正されるべき性格のものである。

コメント